이지수, 양벼리, 이수빈 ⟪440Hz⟫ 개최

상히읗, 2024년 5월 30일~6월 23일

본문

상히읗은 오는 5월 30일부터 6월 23일까지 이지수, 양벼리, 이수빈의 작품 세계를 소개하는 단체전 ⟪440Hz⟫를 개최한다.

이번 전시는 세 명의 작가가 각각 겪은, 경험한, 생각하는 불안과 혼돈이라는 주제 아래 제작된 신작을 선보인다. 440Hz. ‘콘서트 피치’로 통용되는 이 음높이는 오케스트라와 같은 합주 시 다양한 악기의 피치나 음계를 표준화하기 위해 사용되는 음역대다. 현대 음악 대부분의 악기가 이를 기준으로 조율되어 있고, 국제적으로 널리 인정받는 표준이지만, 혹자는 이 음역대가 인간으로 하여금 ‘불편한,’ ‘억압적인,’ ‘편협한’ 등의 형용사로 묘사되기도 한다고 덧붙였다. 본 전시에 참여하는 이지수, 이수빈, 양벼리는 각자가 마주하는 불안이라는 평행선에서 신인이라는 지점으로 교차한다. 각자만의 방식으로 균형을 찾아가고 있는 작가들은 ‘440Hz’라는 불편한 주파수 아래서 세상과의 조율을 시도하고자 저 마다의 도구를 꺼내 든다.

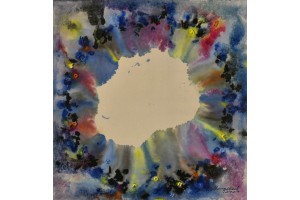

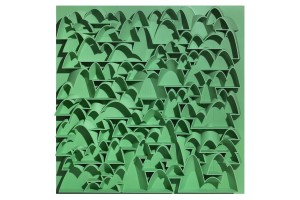

이지수, <설산>, 2023. 나무 판넬에 유화,91 x 90 cm(이미지=상히읗)

이지수, <산등성이>, 2023. 나무 판넬에 유화, 52 x 160 cm.(이미지=상히읗)

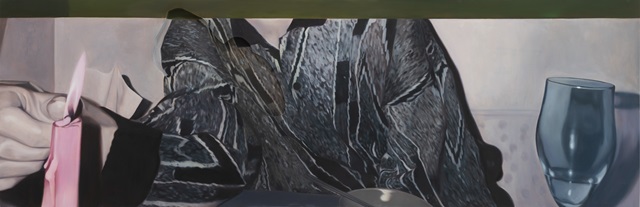

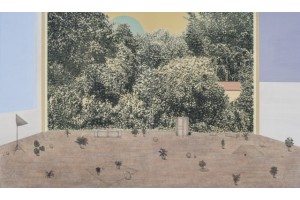

이수빈, <Flame>, 2024. 캔버스에 유화, 132.5 x 132.5 cm.(이미지=상히읗)

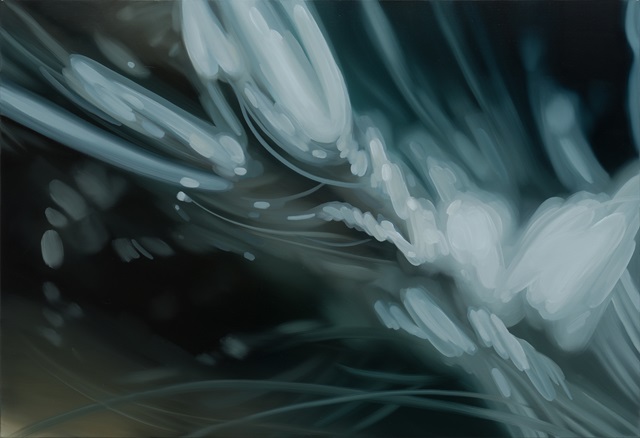

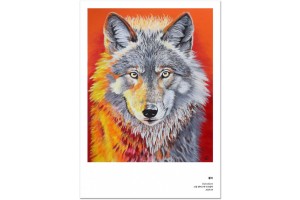

이수빈, <Voyager>, 2024. 캔버스에 유화, 114 x 147 cm.(이미지=상히읗)

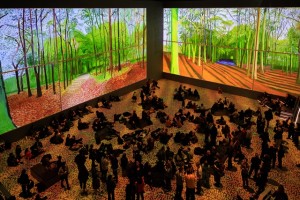

양벼리, <Swirling_2>, 2023. 캔버스에 유화, 80 x 116.8 cm.(이미지=상히읗)

양벼리, <Side of Shadow>, 2023. 캔버스에 유화, 112 x 112 cm.(이미지=상히읗)

이지수는 이미지가 범람하는 동시대적 상황을 적극적으로 활용하고, 더 나아가 즐기는 태도로 작업에 임해 왔다. 이번 전시에서 선보이는 신작 작품은 작가가 겪은 사적인 사건으로부터 비롯된다. 어느 늦은 밤, 누군가 그의 집에 침입을 시도했고, 작가는 이 상황을 집안에서 숨죽인 채 지켜보며 불안에 떨어야만 했다. 촛불을 켜거나, 서로가 껴안고 있는 일상적인 장면들을 조각내고, 재 조합하고, 그 위에 비정형의 홈을 파낸 일련의 회화 작품에서 작가가 당시 느낀 불안감이 고스란히 전해진다. 작품 속 비정형의 홈은 마치 시선과 같이 작용한다. 바라보는 각도나 시선에 따라 드러나기도, 사라지기도 하는 환영성을 가진 이 ‘홈’들은 본인의 집에 침입을 시도했던 자의 형체를 모름에도, 그 존재 자체, 그리고 당시 느꼈던 불안만으로도 일상에 생긴 균열을 보여주는 것이다. 이는 동시대를 살아가는 대다수의 여성이 느끼고 지니는 실체 없는 존재에 대한 불안을 방증하는 것이기도 하다.

한편, 이수빈은 점진적 기술 혁신이 도래할 미래에 대한 불안을 화면에 담는다. 이수빈이 구현하는 화면 속 도상들은 그 형체를 알아보기 힘들 정도로 조각나 있다. 이는 20세기를 가로지르며 등장한 기계 산업과 그가 초래한 혼돈과 혼종의 이미지를 작가만의 고유한 어법으로 시각화하고 나열한 결과이다. 오늘날의 사회와 문화 속에서 자연과 생명, 기계의 간극이 모호해지고, 인간의 지각은 점차 디지털화되어간다. 작가는 이 안에서 발생하는 인간의 불안하고 혼란스러운 감정에 주목, 기계와 생명이 한 화면에 어우러졌을 때 발생하는 이질적인 대비감과 묘한 분위기에 천착하며 작업을 전개해오고 있다. 특히, 작가는 모노톤의 작품을 통해 인간이 실제로 느끼고 상상하는 장면을 디지털 미디어와 뚜렷하게 구분하고자 한다. 사실적인 묘사나 현란한 색채를 사용하기 보다는 인간이 눈으로 찾고 감성으로 느낄 수 있는 특유의 분위기를 살리는 방식을 택한 것인데, 이는 밀려드는 불안함 속에서 자신을 지키고 중심을 잡으려는 작가의 시도로 읽을 수 있겠다.

양벼리는 우주의 빛을 감각함으로써 거시적 세계, 이상 세계를 상상하며 작업한다. 우리가 관측하는 별들이 사실은 체감도 어려운 수백 광년이나 떨어져 있고, 그중 수많은 별들은 이미 소멸했을지도 모른다. 시간과 공간의 기이함을 느끼며 출발한 양벼리의 화면, 그리고 그 안에 자리한 일련의 빛들은 작가가 상상하고 구축한 세계로, 이는 우리가 눈으로 보는 것보다 훨씬 더 크고 깊은, 화면 저 너머의 세상으로 존재한다. 그리고 이를 반향하듯, 회화 속 작가의 붓놀림은 캔버스 너머에 닿을 수 없는 무언가를 붙잡으려 움직이는 몸짓으로 자리한다. 작가는 시각의 한계, 인식의 한계를 체감하며 느끼는 감정들을 회화적 충동으로 삼는다. 양벼리에게 혼란은 닿을 수 없고, 파악할 수 없는 세상 그 자체이며, 작가의 감각이나 손짓 너머의 세계이다. 작가는 캔버스를 연장된 몸으로 삼아 팔을 뻗어 세상에 닿고, 연결되기를 시도한다.

ⓒ 아트앤컬쳐 - 문화예술신문

댓글목록0