코냑-제이 박물관 : 부알리. 파리 연대기(1761-1845)

본문

Musée Cognacq-Jay : Boilly. Chroniques parisiennes (1761-1845)

코냑-제이 (Cognacq-Jay) 박물관은 예전 마레 지구를 돌아다니다 우연히 한 번 들렀던 곳임에도 처음 가보는 박물관인줄 알고 내심 설렜는데 부알리 전시장을 들어가는 입구에서 들렀던 기억이 되살아났다. ㅎㅎ 그래도 뭐 거의 처음 가 본 것이나 다름 없어 박물관의 역사 부터 조사해 보았다. 이 박물관은 사마르틴 백화점 (Grands Magasins de la Samaritaine)의 설립자인 Ernest Cognacq와 그의 아내 Marie-Louise Jaÿ가 1900년에서 1927년 사이에 수집한 18세기 작품을 모아 전시하는 곳이다. 그래서 이 곳 상설전에서는, 18세기 프랑스 생활의 예술적 장식을 구성한 플랫폼의 고립된 가구, 벽의 가리비 커튼, 장식용 걸이 덮개 등이 인테리어와 조화를 이뤄 전시되고 있음을 알 수 있다.

지난 번 방문했을 때 속으로 ‘이 박물관은 누가 살던 집이었는지는 모르겠지만 정말 부자였겠다’ 라는 생각을 했는데 이번에는 확신을 할 수 있었다. 사마르틴 백화점은 ‘에밀리, 파리에 가다’ 라는 넷플릭스 드라마 속에서 키이우에서 온 유학생과 에밀리가 쇼핑을 하러 가는 곳으로 등장하기도 한다. 물론 우크라이나 학생이 명품 옷을 훔치는 장면이 나와 이건 무슨 인종 차별적 연출인가 하고 분노했던 기억이지만.. 어쨌든 굉장히 럭셔리하고 비싼 백화점으로 유명하다. 그 곳의 주인이 살던 집이었으니 두 말하면 입 아플 정도의 대저택이다.

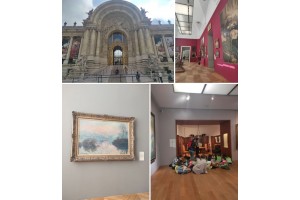

이 곳의 기획전 '부알리 '전시는 2월달부터 시작되었는데 전시가 시작되기도 전부터 가보려고 체크리스트에 올려두었다가 이제서야 가게 되었다. 너무 해맑게 웃고 있는 부알리의 초상화가 파리 곳곳에 홍보 포스터로 붙어져 있어서 얼른 가서 보고 싶었는데 막상 실제로 보니 전시 팜플렛 정도의 크기여서 조금 실망을 했다… 전광판에서 크게만 보았던 그림의 아담함은 사실 실망이라기 보다는 놀라움이었다.

루이-레오폴드 부알리 Louis-Léopold Boilly(1761-1845)는 1789 프랑스 혁명에서 1848 2월 혁명이 시작될 때까지 60년 동안의 파리의 연대기를 보여준 작가이다. 그는 파리지앙들의 초상화 화가이자, 도시 풍경의 화가이며, Trompe-l’œil (트롱프뢰유 : 착시/ 눈속임 미술)의 발명가이고, 화려한 캐리커처의 작가이기도 한 아주 다재 다능한 예술가이다. 그런 의미에서 이번 전시는 130여 점의 작품을 통해 부알리의 풍부한 경력을 탐구하며 작가의 특이점, 유머, 독창성을 발견하도록 유도하고 있다.

« 걷는 것은 사는 것입니다. 산책은 즐기는 것이고, 재치 있는 말을 수집하는 것이며, 불행, 사랑, 기쁨, 우아하거나 기괴한 초상화에 대한 숭고한 그림에 감탄하는 것입니다. 그것은 수천 가지 존재의 깊이를 바라보는 것입니다. » 라는 오노레 드 발자크, 결혼 생리학 (1829)의 명언을 박물관 측에서 소개했는데 이 전시를 한마디로 요약하는데 아주 적합한 문장이었다.

이런 말을 한 발자크도 멋있고 적절하게 딱 인용한 박물관 측의 센스도 놀랍다. 부알리가 뛰어난 작가가 될 수 있었던 이유는 사람 사는 세상을 거닐며 그것을 통해 인간의 희로애락을 보고 느낄 줄 알았기 때문이다. '걷는 것은 사는 것'이라는 말을 보면 자코메티의 걷는 사람이 연상되기도 했고 걷는 것은 단순한 이동 행위가 아니라 사색하는 시간이며 이를 통해 사람과 사물, 환경에 대한 주의 깊은 통찰을 할 수 있는 시간이라는 것을 새삼 깨달았다.

이번 전시에서 가장 재미있었던 부분은 작가가 자신을 mise en scène (무대에 올려놓는) 하는 것이다. 그의 얼굴을 여러 그림들 속에서 찾아 볼 수 있었고 그것을 박물관 측이 캡션으로 확대해서 설명해 주고 있어서 보물 찾기 게임을 하는 기분이 들었다. 그는 조롱하는 표정으로 가득 찬 자화상을 그렸고 마치 알프레드 히치콕 감독이 군중 장면의 주인공들 사이에서 슬그머니 등장하는 모습과 유사했다. 배우병에 걸린 것이 아니라 이러한 기법은 전략적으로 예술가와 관람객 사이의 은근한 유대감을 이끌어내는 것이 아닐까 싶었다.

Musée Cognacq-Jay : Boilly. Chroniques parisiennes (1761-1845)

코냑-제이 (Cognacq-Jay) 박물관은 예전 마레 지구를 돌아다니다 우연히 한 번 들렀던 곳임에도 처음 가보는 박물관인줄 알고 내심 설렜는데 부알리 전시장을 들어가는 입구에서 들렀던 기억이 되살아났다. ㅎㅎ 그래도 뭐 거의 처음 가 본 것이나 다름 없어 박물관의 역사 부터 조사해 보았다. 이 박물관은 사마르틴 백화점 (Grands Magasins de la Samaritaine)의 설립자인 Ernest Cognacq와 그의 아내 Marie-Louise Jaÿ가 1900년에서 1927년 사이에 수집한 18세기 작품을 모아 전시하는 곳이다. 그래서 이 곳 상설전에서는, 18세기 프랑스 생활의 예술적 장식을 구성한 플랫폼의 고립된 가구, 벽의 가리비 커튼, 장식용 걸이 덮개 등이 인테리어와 조화를 이뤄 전시되고 있음을 알 수 있다.

지난 번 방문했을 때 속으로 ‘이 박물관은 누가 살던 집이었는지는 모르겠지만 정말 부자였겠다’ 라는 생각을 했는데 이번에는 확신을 할 수 있었다. 사마르틴 백화점은 ‘에밀리, 파리에 가다’ 라는 넷플릭스 드라마 속에서 키이우에서 온 유학생과 에밀리가 쇼핑을 하러 가는 곳으로 등장하기도 한다. 물론 우크라이나 학생이 명품 옷을 훔치는 장면이 나와 이건 무슨 인종 차별적 연출인가 하고 분노했던 기억이지만.. 어쨌든 굉장히 럭셔리하고 비싼 백화점으로 유명하다. 그 곳의 주인이 살던 집이었으니 두 말하면 입 아플 정도의 대저택이다.

이 곳의 기획전 '부알리 '전시는 2월달부터 시작되었는데 전시가 시작되기도 전부터 가보려고 체크리스트에 올려두었다가 이제서야 가게 되었다. 너무 해맑게 웃고 있는 부알리의 초상화가 파리 곳곳에 홍보 포스터로 붙어져 있어서 얼른 가서 보고 싶었는데 막상 실제로 보니 전시 팜플렛 정도의 크기여서 조금 실망을 했다… 전광판에서 크게만 보았던 그림의 아담함은 사실 실망이라기 보다는 놀라움이었다.

루이-레오폴드 부알리 Louis-Léopold Boilly(1761-1845)는 1789 프랑스 혁명에서 1848 2월 혁명이 시작될 때까지 60년 동안의 파리의 연대기를 보여준 작가이다. 그는 파리지앙들의 초상화 화가이자, 도시 풍경의 화가이며, Trompe-l’œil (트롱프뢰유 : 착시/ 눈속임 미술)의 발명가이고, 화려한 캐리커처의 작가이기도 한 아주 다재 다능한 예술가이다. 그런 의미에서 이번 전시는 130여 점의 작품을 통해 부알리의 풍부한 경력을 탐구하며 작가의 특이점, 유머, 독창성을 발견하도록 유도하고 있다.

« 걷는 것은 사는 것입니다. 산책은 즐기는 것이고, 재치 있는 말을 수집하는 것이며, 불행, 사랑, 기쁨, 우아하거나 기괴한 초상화에 대한 숭고한 그림에 감탄하는 것입니다. 그것은 수천 가지 존재의 깊이를 바라보는 것입니다. » 라는 오노레 드 발자크, 결혼 생리학 (1829)의 명언을 박물관 측에서 소개했는데 이 전시를 한마디로 요약하는데 아주 적합한 문장이었다.

이런 말을 한 발자크도 멋있고 적절하게 딱 인용한 박물관 측의 센스도 놀랍다. 부알리가 뛰어난 작가가 될 수 있었던 이유는 사람 사는 세상을 거닐며 그것을 통해 인간의 희로애락을 보고 느낄 줄 알았기 때문이다. '걷는 것은 사는 것'이라는 말을 보면 자코메티의 걷는 사람이 연상되기도 했고 걷는 것은 단순한 이동 행위가 아니라 사색하는 시간이며 이를 통해 사람과 사물, 환경에 대한 주의 깊은 통찰을 할 수 있는 시간이라는 것을 새삼 깨달았다.

이번 전시에서 가장 재미있었던 부분은 작가가 자신을 mise en scène (무대에 올려놓는) 하는 것이다. 그의 얼굴을 여러 그림들 속에서 찾아 볼 수 있었고 그것을 박물관 측이 캡션으로 확대해서 설명해 주고 있어서 보물 찾기 게임을 하는 기분이 들었다. 그는 조롱하는 표정으로 가득 찬 자화상을 그렸고 마치 알프레드 히치콕 감독이 군중 장면의 주인공들 사이에서 슬그머니 등장하는 모습과 유사했다. 배우병에 걸린 것이 아니라 이러한 기법은 전략적으로 예술가와 관람객 사이의 은근한 유대감을 이끌어내는 것이 아닐까 싶었다.

최근 개념적인 현대미술을 많이 보면서 난해한 해석과 혼란스러운 감상 포인트로 약간의 불편함이 있었다면 이번 전시에서 오랜만에 작가의 의도를 따라 물 흐르듯 자연스레 이어지는 그림들을 보니 비교적 편하게 감상할 수 있는 점도 좋았다.

최근 개념적인 현대미술을 많이 보면서 난해한 해석과 혼란스러운 감상 포인트로 약간의 불편함이 있었다면 이번 전시에서 오랜만에 작가의 의도를 따라 물 흐르듯 자연스레 이어지는 그림들을 보니 비교적 편하게 감상할 수 있는 점도 좋았다.