영원히 끝나지 않을 이야기, 그리고 <사:람>

따뜻한 시선으로 ‘사람’에 대해 끊임없이 탐구하는 김소형

본문

영원히 끝나지 않을 이야기, 그리고 <사:람>

이진명(미술비평ㆍ철학박사)

시인은 두 가지 종류로 나뉜다. 하나는 시를 그저 쓰기에 시인이라 불리는 사람이다. 또 하나는 시를 쓰지 않고는 도저히 이 세상을 살아갈 수가 없기에 시인으로 인정 받는 사람이다. 화가도 두 가지로 나뉜다. 하나는 그저 그림을 그리는 사람이다. 또 하나는 타고나기에 화가로 태어난 사람이다. 예전에는 후자의 화가만이 있었다. 요새는 학습으로 훈련하고 제도가 수여하는 자격의 세례를 받고 예술가(화가)로 통용되는 부류가 존재한다. 예술의 정의는 철학적으로 정교해질수록 개념주의 예술가는 옹호되며, 상업주의가 심미의 눈을 억압하기도 한다. 그러나 우리는 애초에 누가 화가로 태어난 사람인지 그림을 보는 순간 알아차린다. 나는 김소형 작가가 2013년에 제작한 20cm의 조그만 작품 <The One>을 바라보면서 말할 수 없이 감동했고, 작가가 타고나기를 예술가의 숙명을 안고 태어난 사람이라고 느꼈다(확신했다). 공자도 이와 비슷한 말을 했다.

공자는 <논어(論語)>에서 “배워서 아는 사람”과 “태어나면서 바로 아는 사람”을 구분했다.

태어나면서 도리를 아는 사람은 최상이고(聖人), 배워서 아는 사람은 그다음이고(賢人), 인생에서 막힘을 경험하고서 배우는 사람은 또 그다음이다. 인생의 막힘을 경험하고서도 배우지 않는 사람은 최하의 인간이다.

여기서 말하는 도리[道]는 형이상학적, 신적 진리가 아니라 진정성(authenticity)을 가리킨다. 그림(예술)의 진리 역시 고차원적 진리를 가리키는 것이 아니다. 삶을 진정하게 바라보는 태도와 관점을 가리킨다. 그런 의미에서 김소형 작가는 진실하다. 작가는 애초에 화가의 운명으로 태어난 사람이면서 간단(間斷)없이 사람에 관한 질문을 던진다. 작가의 회화는 사람이 무엇인가라는 질문에서 시작한다. 모더니티(modernity)의 의미를 생각할 때 그렇다. 우리는 모더니티를 단순히 근대성이라고 부르며, 모던에 대해서는 현대를 뜻하는 형용사 정도로 여긴다. 심지어 1920년대의 예술 정도로 여기는 사람도 있는데, 사실 이 말은 서구에서 16세기부터 사용되었다. 16세기부터 수많은 사람이 자기를 현대인(modern man)으로 인식하곤 했다. 그러나 실은 매우 복잡하고 난해한 개념이다.

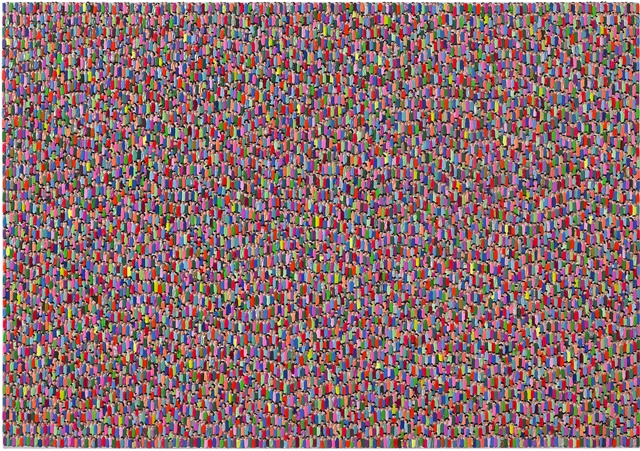

김소형, People (30-100), 91x72.7cm, Acrylic on canvas, 2024.(사진=갤러리 반디트라소)

김소형, People (50-61), 116.7xx80.3cm, Acrylic on canvas, 2024.(사진=갤러리 반디트라소)

김소형, People (50-59)_Line, 116.7x91cm, Acrylic on canvas, 2023.(사진=갤러리 반디트라소)

김소형, 사랑, 25.5x35cm, Drawing, 2024.(사진=갤러리 반디트라소)

모더니티의 원류는 존재(being)와 진리(truth)의 변화에서 출발한다. 모더니티 이전에 사람들은 존재를 창조물(ens creatum)로 보았다. 즉, 신의 작용으로 이해했다. 데카르트(Rene Decartes, 1596-1650)의 인식론과 함께 존재는 인지적 존재(ens perceptum)으로 변동한다. 이것이 모더니티의 시작이다. 모더니티는 신중심주의에서 인간중심주의로의 변화에 다름 아니다. 다시 말해서 절대적 존재로서의 무한 존재(ens infinitum)가 인식주체(the subject of the cogito), 즉 에고(the ego)로 대체된 사건을 모더니티라고 부른다. 회화에서도 이러한 인식 방법은 적용되지만, 철학과 회화 사이에는 기나긴 시간적 차이가 난다. 신화, 기독교, 영웅 서사, 왕족의 이야기가 회화의 주류를 이루다 새롭게 부각한 자본주의 시민계층의 이야기가 회화의 대상이 되었다. 이들의 이야기는 이들이 살면서 창출한 대상으로 주제가 확장된다. 화가들은 시민계층이 만든 풍경, 가령 교각ㆍ기관차ㆍ역ㆍ광장ㆍ건물ㆍ공장을 그리다 급기야 그들이 개발한 광학에 의한 인상주의(추상화의 씨앗)를 깨달았고 추상화의 씨앗은 세계 도처로 퍼지게 되었다.

그런데 추상화의 씨앗은 터너(William Turner, 1775-1851), 쿠르베(Gustave Courbet, 1819-1877), 마네(Édouard Manet, 1832-1883), 세잔(Paul Cézanne, 1839-1906), 마티스(Henri Matisse, 1869-1954)에서 싹터 피카소(Pablo Picasso, 1881-1973)와 브라크(Georges Braque, 1882-1963)에게 이어진다. 알아볼 수 없을 정도까지 형상과 대상을 극단적으로 추상화시킨 이들의 방법론은 전 세계의 패러다임을 다시 세웠다. 비재현적 예술이 유럽과 러시아 전체로 확산하여 칸딘스키(Wassily Kandinsky, 1866-1944), 쿠프카(František Kupka, 1871-1957), 피카비아(Francis Picabia, 1879-1953), 들로네(Robert Delaunay, 1885-1941)에 지대한 영감을 주었고, 이들의 세기는 비대상적 예술(nonobjective art)의 창발적 계기로 작용하게 되었다. 이들은 시, 음악, 무용과 영향을 주고받으며, 소리시(sound poetry), 무조음악(atonal music), 비서사적 무용(nonnarrative dance)의 창발에 영감이 되었으며, 반대로 힘을 받기도 했다.

주지하다시피 추상과 그 다양화는 국제적 예술운동의 토대를 형성했다. 미래주의(Futurism), 청기사(靑騎士, Der blaue Reiter), 오르피즘(Orphism), 싱크러니즘(Synchronism), 광선주의(Rayonism), 데 스틸(De Stijl), 절대주의(Suprematism), 구성주의(Constructivism), 다다(Dada), 바우하우스(the Bauhaus), 구체예술(Concrete Art), 추상-창조 그룹(Abstraction-Création), 초현실주의(Surrealism), 앵포르멜(Art Informel), 추상표현주의(Abstract Expressionism), 옵아트(Op Art), 제로 그룹(the Zero Group), 후기 회화적 추상(Post-Painterly Abstraction) 등 천차만별의 놀라운 회화적 양상이 유럽과 러시아에서 꽃을 피웠다. 이러한 양상은 전후 미국에 영향을 주었는데, 특히 그린버그(Clement Greenberg, 1909-1994)는 추상회화를 가리켜 새로운 시기를 이끌 수 있는 유일한 추동력(예술 정신)으로 믿어 의심치 않았다. 특히, 1960년에 작성한 「모더니스트 페인팅(Modernist Painting)」은 가장 영향력 있는 글로서 모더니즘의 지고한 형식은 오로지 추상회화에 함축되어 있다고 진단했으며, 모더니즘의 과정에서 전개한 추상회화의 순화된 형식은 여타 다른 매체, 가령 조각, 영화, 문학에 지대한 영향을 미쳤다고 주장했다. 캔버스의 형태(the shape of the canvas), 물감의 속성(the properties of paint), 평면성(flatness) 등이 그것이다. 이 중에서 평면성은 그 자체로 철학적 사유에 해당한다. 그에게 평면성은 회화에 내재한 변하지 않는 본질(essence)이다. 이는 실로 위대한 통찰(洞察, in-sight)이자 발견(發見, dis-covery)이었다. 그러나 통찰과 발견도 시간이 지나면 추동하는 힘은 차츰 쇠퇴한다. 이러한 모더니티의 철학이 지금 더는 힘을 내지 못하기 때문이다. 대신 다른 에너지가 회화의 추동력이 되고 있다. 다원성이다. 다양한 스타일에 대한 무한한 자유의 부여, 그것이 현재의 추동력이다. 그러나 이 추동력은 자유로운 대신 방향성(지향성)이 없다. 마지막 남은 평가 기준은 작가의 진정성 여부이다. 따라서 필자는 김소형 작가가 갖춘 진정성에 대하여 다루고자 한다.

김소형 작가는 여타 다른 작가의 길과 전혀 다른 회화의 길을 걸었다. 2013년도 <The One>을 완성하면서 작가가 느꼈을 환희와 전율과 회한과 염려의 교차 감정, 그리고 이 모두를 떨구고도 남았을, 작가 내면에서 솟아오르는 한줄기 안도의 빛을, 필자는 작가와 함께 나누었다. 내게 그 작품은 기적처럼 다가왔다. 다채로운 실을 손으로 꼬고 합치고 엮고 빗겨서 바느질하다 이내 한 사람의 형상을 만들었고, 다시 각기 다른 사람을 비슷한 과정을 거쳐 100여 명 가까운 인물의 군상을 빚어냈고, 전면적 회화(all-over painting) 형식을 빌려 한 화면에 구축했다. 그리고 작가는 제목을 ‘하나’라고 명명했다. 필자는 이 작품을 보면서 내면으로 고요하게 밀려드는 기쁨을 느꼈다. ‘oneness’는 궁극의 철학이다. 그것은 전체(whole)를 뜻하면서 건강(health)의 어원이며 성스러움(holy)을 뜻하기도 한다. 2024년 현재, 작가의 놀라운 연작이 모든 그 작품에서 비롯되었음을 직감했다.

창밖의 세상 사람들을 바라보았다. 다양한 모습의 사람들이 바삐 지나다닌다. 한 사람에 생각 하나, 그 다채로움을 본다.……멀리서 보는 ‘군중’과 가까이에서 느끼는 ‘사람’의 너무나 큰 차이를 본다. 그들은 마치 기계처럼 살아간다. 기계의 부속이 된 것처럼 말이다. (그러나) 가까이에서 보는 사람은 하나의 ‘우주’다. 인간은 하나의 작은 우주라고도 하지 않는가? 사람은 그만큼 소중하고 귀한 것이다.

윗글은 그간 김소형 작가가 제시한 작가 노트 중에서 가장 중요한 부분이다. 작업실, 혹은 집 안에서 창밖을 바라보다 작가는 ‘군중’을 바라본다. ‘군중’은 나와 연관되지 않은 불특정 다수이다. ‘군중’은 익명성을 지닌 존재이며 나와 유리된(떨어져 있는) 미지이다. 그런데 그 ‘군중’은 내가 다가가거나 그가 내게 올 때만 의미로 탈바꿈한다. “가까이서 느끼는 사람”은 나와 관계된 존재이다. ‘군중’ 속의 한 사람이 사회의 그물로 나와 연관된 존재가 될 때, 그는 ‘우주’가 된다. 여기서 ‘우주’는 가장 중요한 궁극이라는 뜻이다. 작가는 신의 자리에 인간(에고)을 대체한다. 마치 데카르트가 신의 작용으로서의 창조적 존재(ens creatum)를 인지적 존재(ens perceptum)로 대체한 것처럼, 인지적 존재를 지고한 우주로 인식한다. 그런데 단지 ‘군중’ 한 사람에서 ‘우주’와 같은 가치로서의 개인이 되는 원리는 관계 그물의 미묘한 인연에 의한 것이다. 우리는 누군가 하나의 인연만을 거치더라도 서로 지인이 된다. 옛날에는 이러한 말을 믿지 못했다. 요즘 유행하는 SNS, 즉 소셜 네트워크 시스템은 옛 어른이 말했던 지혜가 사실이었음을 눈으로 보여준다. 즉, 우리는 오로지 세계 내 존재(being in the world)로서 존재의 의미를 보장받는다. 저기 쓰여있는 작가의 놀라운 통찰은 그 통찰을 시각화하는 작가의 조형능력에서 배가한다. 이때 우리는 독일의 위대한 시인 횔덜린(Friedrich Hölderlin, 1770-1843)의 대표적 시 「파트모스(Patmos)」의 시구를 기억해야 한다.

가까이 있으며 파악하기 어려운 이는 신이다.

하지만 위험이 있는 곳에 구원(구원의 힘)도 자란다.

신은 언제나 가까이 있지만 파악되지 않는다. 그런데 늘 위험천만한 곳에서 아슬아슬 위태로운 순간에 신의 손길이 우리에 닿곤 한다. 신은 인간과 본래부터 불가분의 관계를 맺고 있기에 “가까이 있으나” 인간이 이제 개별적으로 존재하기에 더는 직접 파악할 수 없는, 아니면 “파악하기 어려운” 존재이다. “하지만 위험이 있는 곳에 구원 또한 자란다.” 우리는 신성한 것의 연관관계를 파악하지 못하기에 신의 존재를 낯설게 생각한다. 또한 그것의 존재를 망각하고 살아가는 것이 위험이라고 볼 수도 있다. 그 위험을 극복하기 위해서 우리는 신성에 도달하기 위한 정신적 다리(spiritual bridge)를 구축해야 한다. 예술ㆍ철학ㆍ종교는 정신적 다리이다. 하나의 회화작품 또한 정신적 다리이다. 우리가 사람을 단지 기계의 부속이나 공동체의 필요 성분으로 보지 않고, 모든 사람을 목적 자체, 즉 ‘우주’로 바라볼 때 비로소 위험은 가시고(사라지고) 구원의 힘이 자라게 된다. 김소형의 회화가 지향하는 점이 바로 여기 있음은 작가 노트에서 증명된다. 물감 튜브의 놀라운 획의 회화도 여기서 피어난다.

“모든 사람은 예술가이다.” 이렇게 이야기한 사람이 세상에 두 사람 있다. 하나는 요셉 보이스(Joseph Beuys, 1921-1986)이고, 나머지 한 사람은 앤디 워홀(Andy Warhol, 1928-1987)이다. 보이스는 “모든 사람은 예술가이다. 또한 자유로운 존재이다. (그들은) 제반 조건들을 변경하고 재구성하는 일에 참여하며, 삶에 영향을 미치는 구조를 끝없이 생각한다.”라고 말한다. 워홀 역시 “어떤 스타일이 다른 스타일보다 낫다고 말할 수는 없다. 당신은 다음 주에 추상표현주의자가 될 수 있어야 하며, 무언가를 하나 포기한다는 느낌이 들지 않고서 팝아티스트가 될 수도 있고 사실주의자가 될 수도 있어야 한다.”라고 주장한다. 보이스는 모든 사람의 가치를 격상하여 예술가로 대접한다. 보이스에게 예술가는 단순히 예술품을 만드는 사람이 아니라 사회적 제반 조건과 세계에 관한 관점을 조정하여 재구성하는 사람이다. 사람을 바라보는 김소형 작가의 관점은 보이스의 그것과 정확히 일치한다. 보이스와 김소형 작가는 사람을 수단이 아니라 목적 자체로 본다.

또한 주지하다시피 위에서 살펴본 앤디 워홀의 발언은 칼 마르크스(Karl Marx, 1818-1883)가 “직업적으로 사냥꾼이나 어부, 목동, 비평가가 되지 않고도 그때그때 마음 내키는 대로 아침에는 사냥하고, 낮에는 고기를 잡고, 저녁에는 가축을 몰고, 저녁 식사 후에는 비평하는 것이 가능한 사회”라고 말했던 파라다이스 이론을 패러디한 것이다. 워홀이 마르크스의 이론을 염두에 두고 스타일의 해방을 주장한 것은 시대를 앞선 혜안이 아닐 수 없다. 진정으로 워홀은 자유로운 회화 스타일을 예고했다. 김소형의 회화 스타일은 회화가 누릴 수 있는 자유의 극점에 다가서 있다.

앞서 보았다시피 모더니즘 회화론에서 회화의 본질은 평면성(flatness)으로 통용된다. 다만 붓질(brushstroke), 가령 추상표현주의자의 예를 들면, 드립(drip), 얼룩(smear), 후려치기(swipe), 닦기(wipe), 갈기(grind) 등 붓질에서 파생되는 여러 현상이 모두 붓질이라는 범주에 포섭되어 역사적으로 전개되었다. 그런데 김소형 작가는 이 모든 방법론을 초월한다. 작가는 튜브에서 물감을 짜내면서(squeeze) 즉각적으로(immediately) 목표지점(주제)에 도달한다. 그 목표지점은 바로 사람에 대한 진정한 느낌(authentic feeling toward people)이다. 사람에 대한 진정한 태도(authentic attitude toward people)이다. 필자는 김소형 작가 작품을 처음 본 순간 그것이 ‘immediately-squeezed vitality’라고 느꼈다. 그것은 즉각적으로 세상에 던져진 생명력이다. 그리고 탄식이 나왔다. 마치 하이데거(Martin Heidegger, 1889-1976)의 피투성(Geworfenheit)이라는 테제를 만났을 때처럼 감동적이었다. 하이데거에 의하면 인간은 누구나 세상에 던져진 존재(being thrown into the world)이다. 그 누구도 조건을 바꿀 수 없다. 나에게 주어진 아버지는 나의 아버지이고, 내게 부여된 성격과 재능, 그리고 외모는 이유 없이 주어진 것이다. 김소형 작가의 <사:람> 연작에 등장하는 모든 사람(존재)은 물감 튜브에서 나오는(짜지는) 순간 형태와 색, 위치 등 그 어떤 조건도 변경되지 않는다. 그대로 세상에(캔버스에) 던져진다(피투된다). 따라서 17세기 독일의 신비주의 시인 안겔루스 질레지우스(Angelus Silesius, c. 1624-1677)는 다음과 같이 노래한다.

장미는 이유 없이 존재한다. 그것은 피기 때문에 필 뿐이다.

그러나 김소형 작가는 변경하거나 수정할 수 없는 절대 제한의 조건에서 그려야 하기에 오히려 고도로 집중한다. 물감 한 획 한 획 모두에 존경의 마음을 불어넣는다. 이는 염념상속(念念相續)의 경지와 같다. 그런데 이렇듯 작가와 같이 모든 대상을 존중하는 태도는 우리 동아시아 전통 사유의 토대이기도 하다.

“(사람을 대할 때) 공경하지 않음이 없으며, 엄숙하기가 마치 깊이 생각하는 듯하며, 말을 안정되게 한다.” 그러하면 사람들이 편안하게 될 것이다.

평론제공 - 갤러리 반디트라소

ⓒ 아트앤컬쳐 - 문화예술신문

댓글목록0