일상성(日常性), 존재와 부재의 흔적(痕迹)을 수놓다

김수자 개인전, 사유(思惟)로서의 존재의미

본문

일상성(日常性), 존재와 부재의 흔적(痕迹)을 수놓다

이 태 호(미술평론가)

사유(思惟)로서의 존재의미

“나는 생각한다, 고로 존재한다. (Cogito, ergo sum)”라고 하는 유명한 코기토(Cogito) 명제로 널리 알려진 프랑스의 유명한 철학자이자 수학자였던 르네 데카르트(René Decatrtes)의 존재에 대한 인식방법은 서구 합리주의의 근본이 되었다. 학문에서 확실한 기초를 세우기 위해서는 조금이라도 불확실한 것들은 모두 의심해 보아야 하는데, 세상 모든 것들의 존재를 의심스러운 것으로 치부해 버린다고 하더라도, 그런 생각을 하는 그 자체로서의 존재, 즉 의심을 하는 자기 자신의 존재만은 의심할 수가 없게 된다. 그리하여 데카르트는 ‘나는 생각한다, 고로 존재한다.’라는 근본원리가 정립되어, 이 확실성으로부터 세계에 관한 모든 인식이 비롯된다고 생각하였다. 데카르트의 이런 인식론에 의하면, 정신은 사고(思考)하는 것만으로도, 다시 말하면 신체 없이도 존재할 수 있기 때문에 정신과 육체가 각각 독립된 실체로 존재 가능하게 되고 이 심신이원론(心身二元論)에 의해 자연 인식방법의 토대가 마련되었던 것이다. 이처럼 데카르트의 ‘코기토(Cogito) 명제’는 정신을 우위에 두고 신체 혹은 육체를 경시하는 사상의 절정을 보여주는 사례로 서양철학의 핵심이라고 볼 수 있다. 하지만 현대미술에서 데카르트의 탈 신체적인 사유는 더 이상 유용한 것이 아니다. 다시 말해 정신과 육체로 구분된 이원론은 해체되고 있고 육체보다 우월한 존재로서의 정신은 더더욱 받아들여지지 않고 있다. 왜냐하면 정신만 가지고서는 인간의 사유체계가 불완전하기 때문이다. 그 사례로서 라깡 역시 데카르트의 ‘나는 생각한다. 고로 나는 존재한다.’ 라는 코기토 명제를 역으로 ‘나는 존재하지 않는 곳에서 생각한다. 그러므로 나는 내가 생각하지 않는 곳에서 존재한다.’라고 결론짓는다. 마찬가지로 프랑스의 대표적인 현상학자인 메를로-퐁티(Merleau-Ponty) 역시 그의 저서 『눈과 마음, Eye and Mind』에서 세계와 우주가 객관적으로 존재하는 것이 아니라 인간의 의식(정신)에 반영된 현상이고 의식(정신)은 몸의 작용이기 때문에 몸에 우주의 모든 가능성이 담겨 있다’고 보았다.

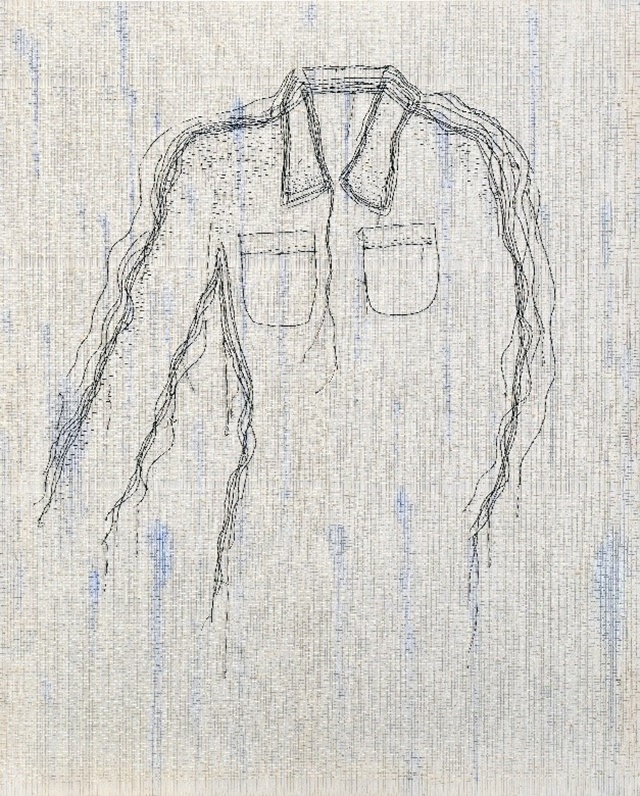

日記-일상이 가벼워지네 (´23 Diary-Everyday life becomes lighter)

91.0×72.7cm, Mixed Media, 2021(사진=갤러리 세줄)

日記-시선너머4 (´20 Diary-Beyond one’s gaze4)

53.0×45.5cm, Mixed Media, 2020(사진=갤러리 세줄)

日記-존재5 (´19 Diary-Existence5)

162.0×130.3cm, Mixed Media, 2019(사진=갤러리 세줄)

日記-존재5 (´19 Diary-Existence5)

162.0×130.3cm, Mixed Media, 2019(사진=갤러리 세줄)

독일의 실존주의 철학자인 하이데거(Martin Heidegger)는 그의 저서 『존재와 시간』에서 존재에 의문을 제기하고 그것을 이해하고 파악하는 존재자로서, 존재가능성을 물을 수 있는 존재자인 인간을 현존재(現存在, dasein)라고 정의하였다. 그리고 현존재가 갖는 독특한 존재방식을 실존(實存, existence)이라 명명(命名)하고 이를 자신의 존재 자체를 문제 삼는 현존재의 존재방식이라고 설명하였다. 다시 말해 현존재는 탄생에서 죽음에 이르는 자신의 존재 자체를 문제 삼으면서 자신이 어떻게 살 것인지, 그리고 자신의 삶에는 어떤 의미가 있는지 등에 대해서 고뇌하는 존재인 것이다. ‘바느질’ 작품으로 대변되는 김수자의 작품 <일기-존재, Diary-Existence> 역시 마찬가지이다. 1980년대 초반부터 중앙과 지역을 오가며 왕성한 활동을 선보이고 있는 중진작가 김수자의 <일기-존재, Diary-Existence>를 통한 작품의 주제는 다름 아닌 ‘존재(存在)와 부재(不在)’이다. 작품의 제목에서도 드러나는 것처럼, 김수자 작품의 주요 모티브가 되고 있는 것은 일상의 삶 속에서 느낄 수 있었던 작가만의 다양한 기억이나 추억들로서, 여기에는 작가만의 일상에 대한 소소함과 진지함, 인생의 공허함과 가벼움 등이 내포되어 있다. 지극히 개인적이면서도 동시에 일상적이고 보편적인 경험들을 담아내고 있는 것이다.

작가 김수자의 작품주제는 언제나 변함없이 <일기-존재, Diary-Existence>였다. 우리에게는 ‘바느질 작품’으로 유명해진 김수자의 <일기-존재> 시리즈는 결혼생활이 전환점이 되었다고 한다. 캔버스 위 수없이 많은 바느질 작업을 통해 작가 김수자는 자신만의 기억과 추억들을 되새기고 회상하면서 한 땀 한 땀 정성 들여 그것들을 새겨 놓고 있는 것이다. 이처럼 작가가 그토록 오랜 시간 동안 지속적으로 파고들었던 ‘일상성과 존재, 그리고 부재의 흔적’에 대한 질문은 아이러니하게도 오히려 순간적이고 찰나적인 영감(靈感, inspiration)으로부터 시작되었다고 한다. 세탁기에서 옷가지들을 꺼내들다가 무심코 바라본 구겨진 한 장의 셔츠로부터, 순간 인생의 공허함과 존재의 가벼움을 느꼈다는 것이다. 일상에서 발견한 순간적인 상황과 흔적, 그리고 순간의 느낌이 김수자의 대표작인 <Diary-Existence>에 대한 영감을 제공했던 순간이었던 것이다.

일상성과 바느질, 그리고 여성성

작가 김수자는 ‘바느질’을 통해 작품제작을 해오고 있다. 작가에게 있어 바느질은 자신만의 기억과 추억들을 작품으로 각인(刻印)시키면서 독특한 마티에르를 통해 그것들을 촉각적으로 드러낼 수 있는 좋은 매개체이다. 마치 정신수양을 하듯이 수틀에 한 땀 한 땀 정성들여 수를 놓는다. 따라서 단순히 겉으로 드러나는 작품의 2차원적인 평면성이 중요한 것은 아니다. 왜냐하면 더욱 중요한 것은 표피(表皮)가 아닌 그 속에 녹아있는 작가의 정신이기 때문이다. 대부분의 작가들은 보고, 듣고, 느낀 현실세계를 혹은 현실계를 초월한 그 무엇인가를 표현하기 위해 창작활동을 하게 된다. 초기 페미니즘 작가들이 ‘일상성’을 통해 여성적인 예술언어를 탐구했던 것처럼, 우리는 김수자의 작품에서 ‘바느질’이란 독특한 작가만의 표현적 특징뿐만이 아니라 이를 통해 작가의 일상과 총체적인 삶의 모습들이 함께 녹아있음을 느끼게 된다. 일상성에 대한 추구는 비단 페미니즘 미술에서만 강조된 것이 아니었다. 1918년 다다주의 선언에 의하면 ‘다다는 어떤 미술운동도 아니다. 우리가 삶의 내용이라고 생각하는 모든 것에 적용되는 삶 자체의 하나의 방향’이다 따라서 미술은 그 환영적 성격을 포기하고 삶의 형상화에 참여해야 한다고 했다. 마찬가지로 우리는 김수자의 바느질 작품에 표현된 조형공간을 통해서 작가 김수자만의 인생의 흔적들이 녹아있는 ‘일상성’을 체험하고 느끼게 된다.

김수자의 작품을 접하게 되었을 때 누구나 느낄 수 있는 ‘여성성’이라는 느낌은 바로 ‘바느질’ 때문일 것이다. 동서양을 막론하고 바느질은 여성성의 상징이자 초기 페미니즘 미술이 등장했던 1970년대부터 많은 페미니즘 여성 작가들이 시도했던 작품제작 방식이었다. 기본적으로 여성과 여성미술이 타자(他者)로 인식되고 있었던 그 당시의 성차별 문화와 남성 중심적인 사회와 화단(畫壇)에 대한 비판을 했던 초기 페미니즘 미술은 결국 그 당시 대표적인 남성 양식이었던 ‘모더니즘에 대한 비판과 거부’로 귀결되면서 여성의 사회적 정체성이나 여성의 사회적 역할과 지위, 여성 개인의 자아문제 등 성적인 편견과 성역할의 고정관념으로부터 탈피를 시도하여 여성만의 예술언어를 탐구하였다. 그리고 ‘바느질’과 ‘누빔질’ 등 여성성을 강조한 새로운 작품 제작방식은 기존의 방식을 비판하고 거부할 수 있는 매우 효과적인 방식이었던 것이다. 하지만 김수자 작품의 독특한 특징이자 상징(Symbol)처럼 되어버린 ‘바느질’은 여성성의 상징적인 행위로서 일정부분 여성적인 특성을 내포하고는 있지만, 페미니즘 여성 작가들이 그랬던 것처럼, 사회 비판적인 의식이나 여성의 사회적인 역할 등에 주목하는 것이 주요목적은 아닌 듯하다. 자신만의 자전적인 이야기를 여성 특유의 감성으로 형상화면서 자신만의 독자적인 양식으로 구축하였던 천경자나 김원숙, 김점선처럼, 김수자의 작품은 오히려 '바느질'이란 기법을 통해 단순히 독특한 표현방식이나 제작방식만이 아닌, 캔버스에 바느질로 작업하는 행위자체를 통한 물성(物性)의 발현이자 그것에 대한 초월(超越)로서의 결과물이다. 동시에 작가만의 정신성과 조형성을 드러내는 자아발현의 공간이자 작가만의 삶과 인생의 흔적과 일상의 흔적들이 공존하는 창조적인 공간으로서의 의미를 지니고 있다고도 할 수 있다. 또 하나 우리가 주목해야 하는 것이 있다. 최근 김수자의 작품에서 보이는 간결하고 절제된 조형언어를 통해 획득된 화면의 조형공간이 실제로 무엇인가를 계속해서 채워 나가는 과정에 의해 획득된 것이 아니라, 채워진 것들을 다시 파괴하고, 다시 지우고, 비워 나가는 과정을 통하여 얻어진 결과물이라는 것이다. 절제되고 억제된 비움의 공간이다. 이처럼 현실적인 지각의 수준으로 끌어올려진 기억과 잠재적인 형태로 존재하는 작가만의 기억은 이미지와 기억 속에 함께 존재한다. 현재와 과거, 현실성과 잠재성, 지각과 기억은 이제 김수자의 작품 속에 혼재하면서 공존하게 된다.

흔적(痕迹, trace)으로서 존재와 부재

이처럼 김수자에게 있어 바느질을 통한 ‘옷’과 ‘의자’, ‘모자’라는 조형 이미지는 작가의 내면세계를 가장 자유롭게 표현할 수 있는 주요 수단이자, 작품의 독창성과 정체성을 대변하는 주제, 그리고 정신성의 발현과 다름 아니다. 뿐만 아니라 우리는 김수자의 <Diary-Existence> 작품에 나타난 자켓이나 셔츠 한 장에서 일상의 공허함뿐만이 아니라 존재의 가벼움, 부재의 무거움이 존재와 부재 사이에 있음을 인식하게 된다. 김수자의 작품에 등장하고 있는 누군가 벗어놓은 듯한 자켓이나 셔츠, 빈 의자 등은 왠지 공허해 보인다. 그리고 그 공허함과 부재(不在) 속에서 역설적으로 누군가가 ‘한때 존재했었음’이라는 존재 역시 동시에 느낄 수 있다. ‘부재’(不在, absence)를 통해서 ‘존재’(存在, existence)를 상기시키고 있는 것이다. 롤랑 바르트가 그의 저서 『카메라 루치다, Camera Lucida』에서 “사진에는 회화와 달리 항상 직증적(直證的, deictic)인 지시대상이 존재하는데, 사진은 이 대상으로부터의 빛의 발산이며, ‘한때 존재했었음’이라는 존재에 대한 인증이다. 따라서 주인공이 죽었든 아니든 모든 사진은 결국 파국을 뜻하게 되며, 사진사는 죽음의 대행자이자 ‘한때 있었음’의 마지막 증인이 된다. 결국, 진정한 사진의 푼크툼은 시간에 대한 순수한 재현이며 한때 존재했던 것에 대한 남아있는 자들의 가슴 저미는 초혼의식이 된다.”라고 주장했던 것처럼, 작가 김수자는 누군가 혹은 어떤 것들이 ‘한때 존재했었음’을 증명하는, 그리고 그 흔적들을 상기시키고 회상하는 마지막 증인으로서의 역할을 하고 있는 것이다.

우리가 사진을 통해 볼 수 있는 것은 실존적인 대상이 아니라 필름위에 남겨진 ‘흔적(痕迹)’이다. 이때 우리는 그 대상이 지나간 자리, 혹은 그 부재의 공간에서 대상의 촉감을 느낀다. 결국 우리가 대상의 존재성을 느끼는 것은 그것이 현재 그곳에 있기 때문이 아니라 역설적으로 그곳에 없다는 부재성을 통해 가능해진다. 마찬가지로 비어있는 옷과 의자 등 ‘부재’(不在, absence)를 통해서 ‘존재’(存在, existence)를 상기시키고 있는 김수자의 바느질 작품들은 부재의 공간에서 한때 존재했었던 대상의 촉감을 느끼면서 ‘일상의 공허함’과 ‘존재의 가벼움’뿐만이 아니라, ‘옷’과 ‘의자’라는 객관적 실체와 ‘존재와 부재의 흔적’라는 주관적 지각마저 담아내고 있다. 이처럼 김수자의 바느질 자국은 일종의 ‘흔적’이다. 일상의 소소함에 대한 흔적, 가벼움과 공허함에 대한 흔적, 작가만의 기억과 추억의 흔적, 존재와 부재 사이의 흔적인 것이다. 따라서 김수자의 작품에 표현되어 있는 조형이미지들이 발현된 공간은 단순하게 물질적인 2차원적인 평면이나 시각적인 환영(illusion)만을 담아내는 공간이 아니라 ‘존재와 부재의 흔적’에 대한 보다 근본적인 질문을 던지고 있는 명상언어로서의 공간이자 사유공간으로 확장되고 있다.

존재와 부재는 동전의 양면과도 같다. 존재는 부재의 그림자이고 부재 역시 존재의 거울에 비친 불완전한 자아(自我)이자 동시에 영원한 타자(他者)의 흔적이기 때문이다. 따라서 서로 상반된 개념처럼 보이는 존재와 부재의 개념이, 사실은 한쪽이 있어야지만 다른 한쪽 역시 존재가능한 상호보완적인 개념이라는 것을 인식하게 된다. 해체론의 대가인 자크 데리다(Jacques Derrida)의 언어관에 의하면, 기표(記標, significant)는 거울이 상(像)을 비추듯이 직접적으로 기의(記意, signifié)를 드러내는 것이 아니다. 기표와 기의는 계속해서 분리될 뿐만 아니라 새로운 조합을 형성한다. 데리다의 기호 구조는 ‘영원히 부재한 타자의 흔적’에 의해서 결정되고, 기의는 그것이 얽혀 있는 다양한 기표의 연쇄에 의해서 변한다. 마찬가지로 김수자의 바느질 작업 <일기(日記)-존재, Diary-Existence>에 등장하고 있는 누군가 벗어놓은 듯한 ‘옷’과 텅빈 ‘의자’는 여러 의미를 내포하는 상징적인 오브제이자 작가 자신에 대한 일종의 투사(投射, Projection)로 존재하면서 작가 혹은 감상자로서 타자(他者)를 대입해볼 수도 있는 암시적이고 함의적인 대상들로서 우리를 사색적이고 명상적인 사유(思惟)의 세계로 이끌고 있다.

평론제공 갤러리 세줄

ⓒ 아트앤컬쳐 - 문화예술신문

댓글목록0