오랑주리 미술관: 마티스. 까이에 다르, 1930년대의 전환기

본문

Le musée de l’Orangerie : Matisse. Cahiers d’art, le tournant des années 30// Philippe Cognée

오랑주리 미술관에서 <앙리 마티스 특별 전>이 지난 3월부터 진행중이다. 전시가 시작되자마자 가보고 싶었지만 바쁜 일정들이 많아 미루고 있다가 파리에 사는 지인들의 인스타에 마티스 전 관람 인증샷이 올라오는 것을 보니 더욱 가보고 싶어졌다. 마티스의 작품을 여러 곳에서 보긴 했지만 단독 전시는 처음인지라 기대를 많이 했는데 생각보다는 평범했다. 큐레이팅의 퀄리티가 떨어졌다기 보다는 사전에 내가 엄청나게 기대를 하고 온 것에 비하면 약간 실망이었고 무엇보다 엄청난 관람 인파로 인해 제대로 된 감상이 어려웠던 것이다. 야수파의 창시자로 유명한 20세기 최고의 프랑스 화가 중 한사람의 작품을 만나러 가는 길은 입구에서부터 다소 험난(?)했다.

매월 첫째 주 일요일은 대부분의 미술관들이 예약자에 한해서는 무료로 개방한다. 미술관 회원권 소지자라 별 생각없이 갔는데, 입장 전부터 사람들이 엄청난 장사진이라 무슨 일인가 했더니 바로 4월 첫째 주 일요일이었던 것이다. 회원권이 있어서 줄을 기다리진 않았지만 '미술관 안에는 더 많은 사람들이 있겠구나' 라는 생각이 드니 여유로운 감상은 물건너 간 듯했다.

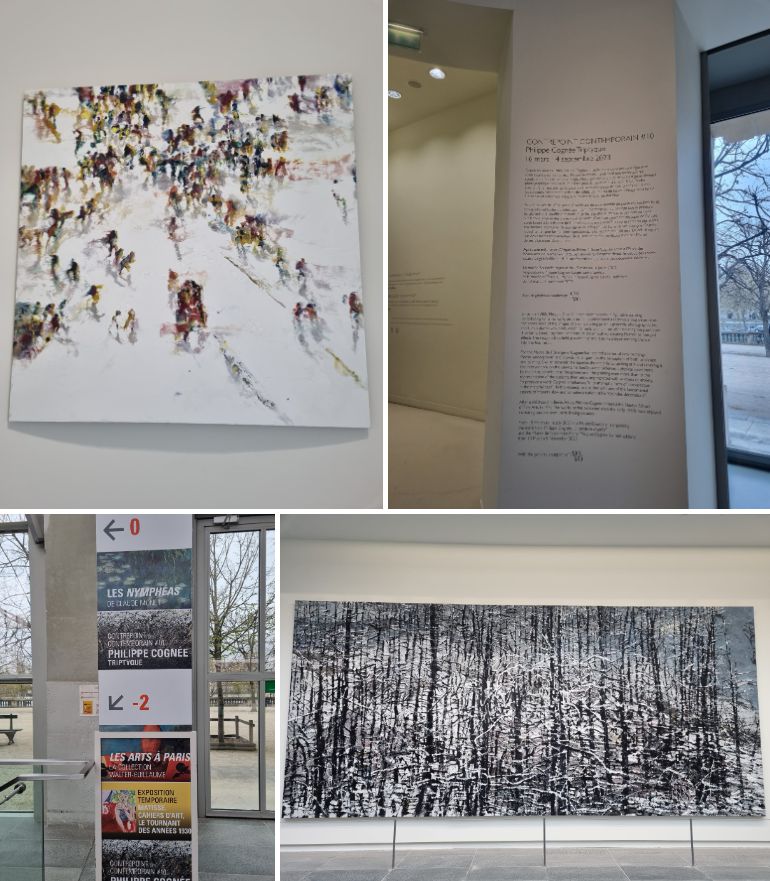

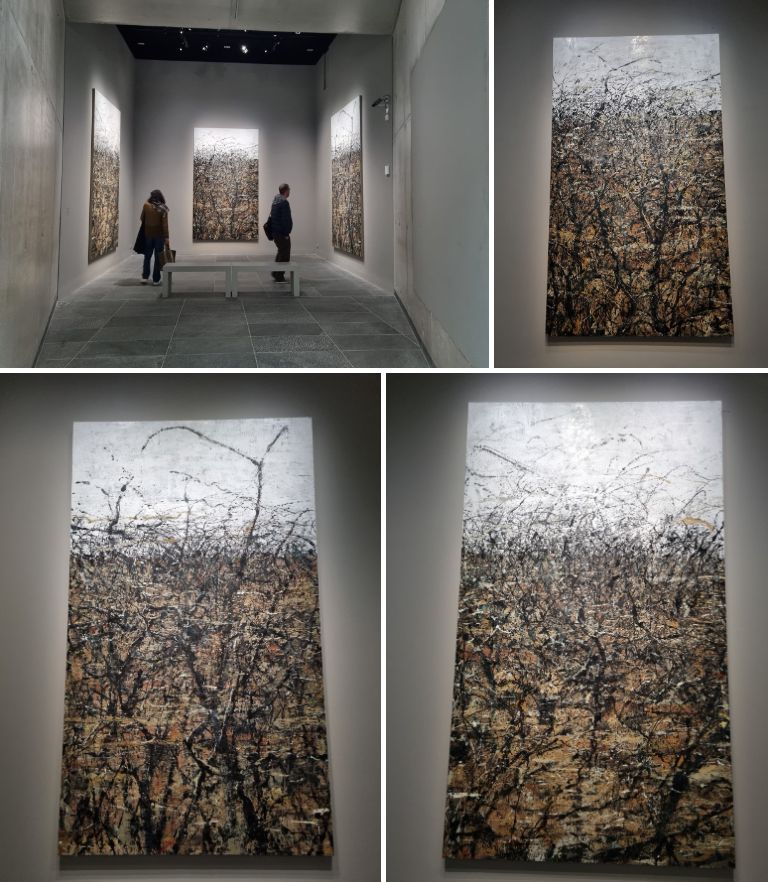

우선 마티스를 만나기 전에 오랑주리에 늘 상설전시 되어 있는 모네의 수련연작들을 보며 마음의 평화를 찾기로 했다. 한편 입구에서 ' 필리프 코녜' 라는 현대 작가의 작품과도 만날 수 있었다.

그는 아프리카 베낭에서 어린 시절을 보내고 1975 년 낭트 보자르에 입학했다. 그는 모네의 수련을 미묘하게 살펴보며 비유적으로 표현했다. 그는 일반적으로 사진을 기초로 한 왁스 작업과 그림 층을 분리한 후 철로 녹이는 등 형태의 윤곽을 사라지게 함으로써 융합의 효과를 만들어 낸다.

그리고 특별히 오랑주리 미술관을 위해 풍경과 그림의 인식에 의문을 제기하는 그림, 숲, 브러시 및 군중 세트를 만들었다고 한다. 이 작품들은 상설전 입구 맞은 편에 위치해있다. 최근에 공사를 마치고 재오픈한 부르델 박물관에서 필리프 코녜의 전시회를 진행중이라고 하니 조만간 그 곳에도 한번 가봐야겠다. 사실 오랑주리에 있는 기존의 작품들과는 다른 느낌을 주는데다 소재 기법도 달라서 괴리감이 느껴지기는 하지만 프랑스의 컨템퍼러리 아트를 구현하는 작가인 만큼 오랑주리나 부르델의 큐레이팅이 뭔가 고정관념을 탈피하고 있다는 생각도 들었다.

이제 드디어 마티스 전으로 발길을 향한다.

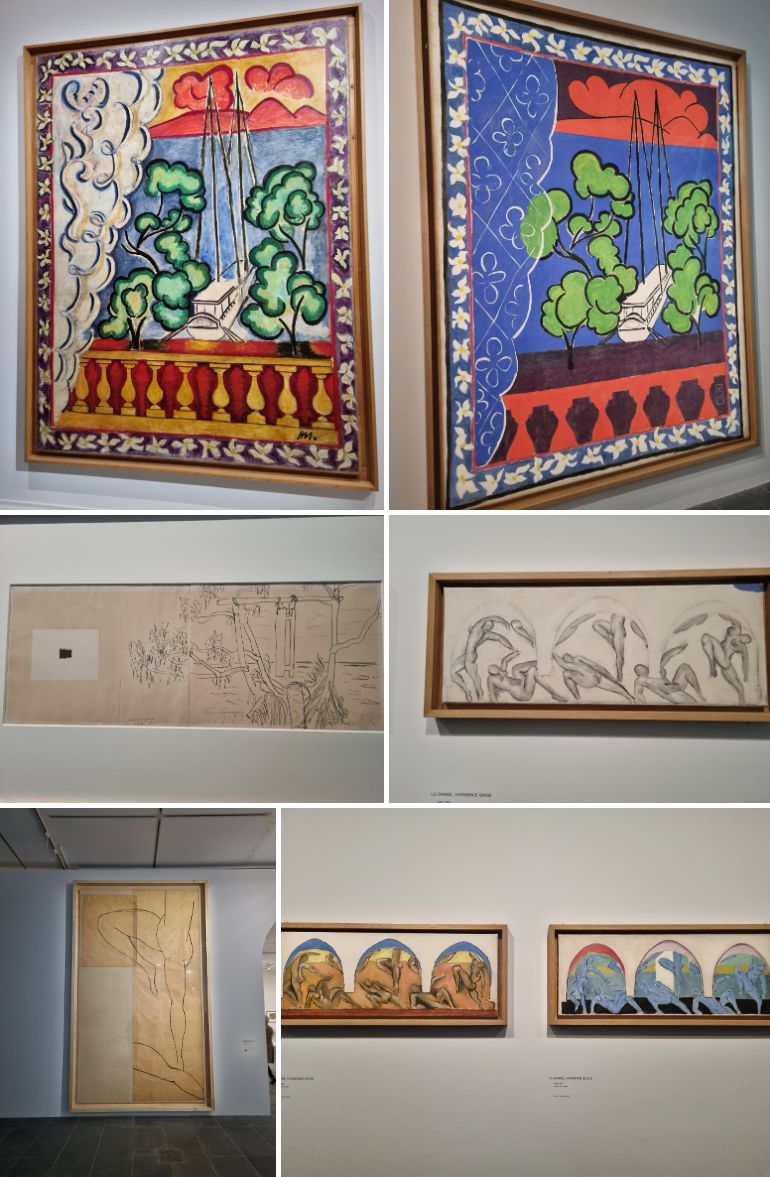

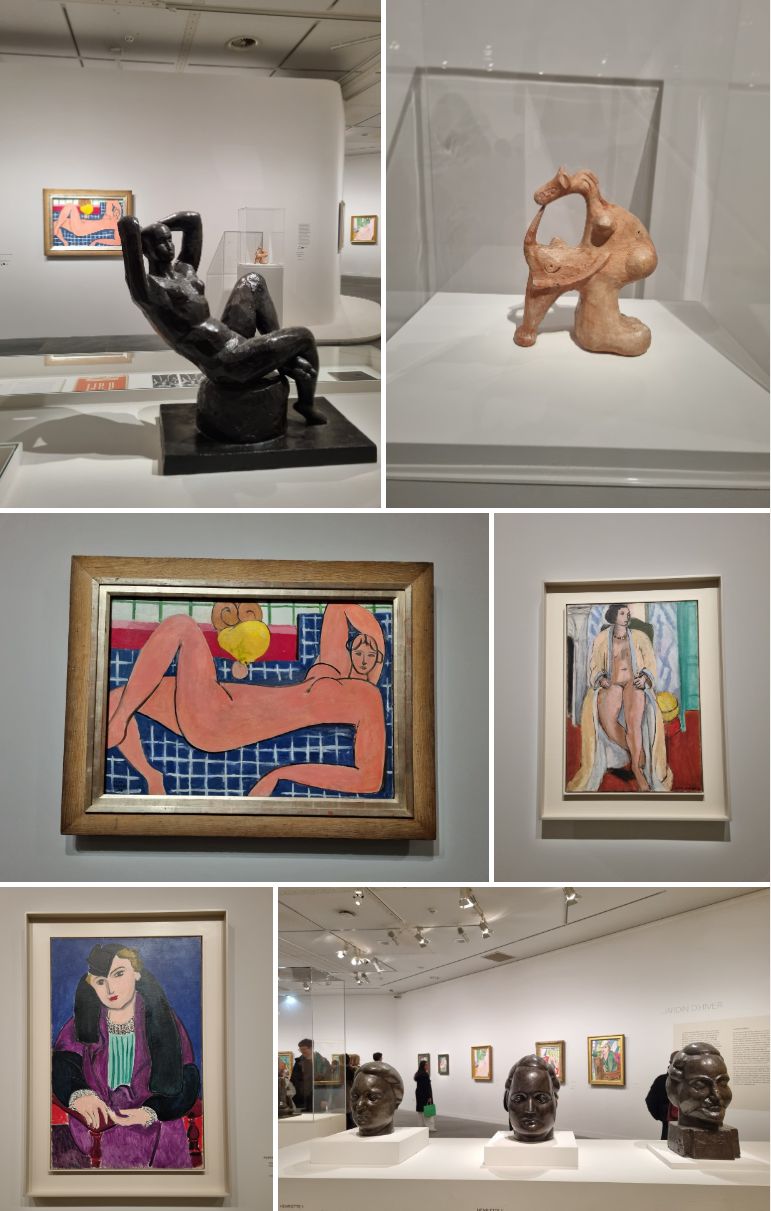

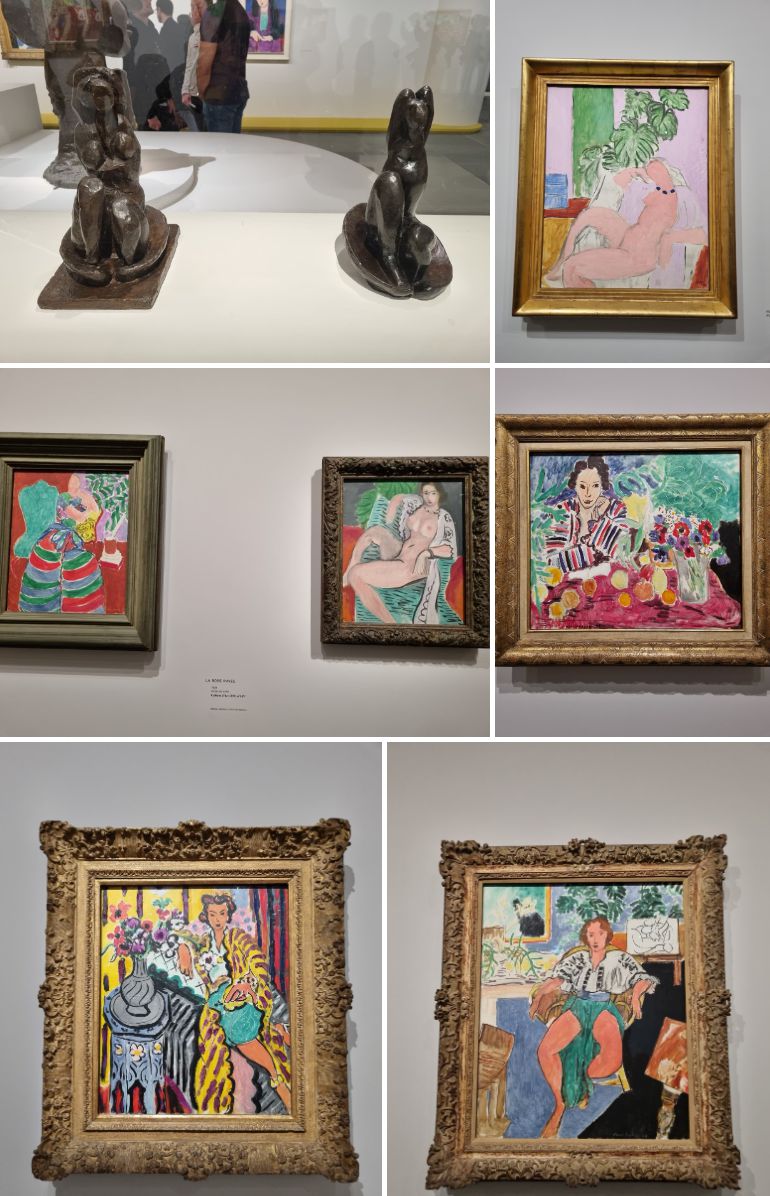

이 전시회는 마티스의 오랜 예술 경력 중 1930년대를 구체적으로 살펴본다. 딱 그의 1930년대를 위한 전시회였다. 이 시기가 중요한 이유는 마티스가 타히티로 여행을 떠나면서 자발적으로 창작 활동을 중단함으로써 작품세계의 전환점을 맞이했기 때문이다. 폴리네시아의 태양 아래 탄생한 조형적 여정, 결정적 전환점, 그리고 수십 개의 작품을 통해 그의 예술적 서사를 소개한 전시다. 그림들을 보는 내내 작품 자체보다 마티스가 세계 반대편에서 새로운 지평을 탐험하기 위해 프랑스를 떠나기로 결정했던 과정까지 그가 겪었던 심리적 내적 갈등에 대해 감정이입되고 있는 나를 발견했다.

특히, 이번 전시는 1926년 크리스티안 제르보스가 창간한 주요 아방가르드 잡지 < Cahiers d'art(까이에 다르, 아트 북)>의 프리즘을 통해 1930년대 마티스의 작품을 조명한다. 예술 애호가들에게는 잡지 Cahiers d'art와 그 시대의 위대한 예술가들에 대한 이야기를 재발견할 수 있는 기회이기도 하다. Cahiers d'Art 잡지에서 마티스는 조르주 브라크, 호안 미로, 페르낭드 레제, 칸딘스키, 몬드리안, 르 코르뷔지, 마르셀 뒤샹 과 같은 당대의 예술가들과 함께 등장하고 있다.

1930년대 단일 10년에 초점을 맞춘 이 회고전에서 예술적 지평의 변화가 그의 작품에 미친 영향을 발견할 수 있다. 1920년대와 1940년대, 즉 우리가 조명하는 시기의 전, 후 작품들을 전시장 초반과 후반에서 비교하며 볼 수 있었기 때문에 개인적으로는 마티스의 그림들을 많이 접해보지 않은 관람객이라 할지라도 작품의 변천사를 대략적으로 이해할 수 있었다. 이런 친절한 큐레이팅에는 언제나 감탄하게 된다.

게다가 프랑스에서 거의 전시된 적 없는 미국 미술관들에서 대여해온 작품들이 많이 있어서 더욱 귀한 감상 기회였다. 그래도 가장 반가운 작품은 퐁피두 센터에서 빌려온 ‘루마니아 풍의 블라우스를 입은 여인’이었다. ㅎㅎ 작년에 ‘박물관의 이브 생 로랑’이라는 전시회 때 저 그림을 토대로 실제로 만든 의상을 보았던 것이 엊그제 같은데 벌써 시간이 이렇게 흘렀다.

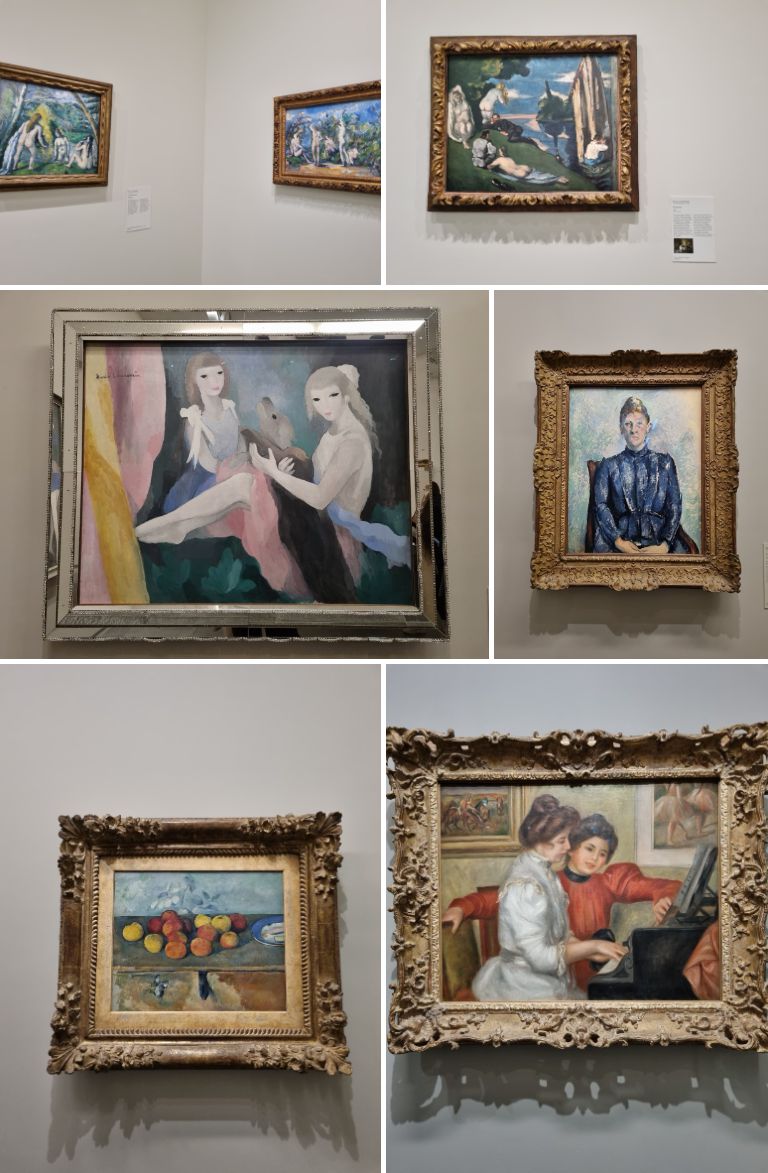

그리고 오랑주리 상설전에 있는 마티스의 작품들도 오랜만에 구경하고 이번 마티스 전시 포스팅에 올리기 위해 사진도 남겨왔다.

가장 기억에 남는건, 기념품샵에서 파는 마티스의 명언이 새겨진 에코백이었다. « Dessiner, c'est préciser une idée » ("그린다는 것은 아이디어를 명확히 하는 것이다.") 뭔가 불어로는 간결하게 멋있는 말인데 한국말로 옮기니까 약간 뉘앙스를 살리지 못했지만 ㅋㅋ

마티스에게는 그림이 그렇듯, 나에게는 글을 쓴다는 것이 같은 의미를 갖는다. 생각과 할 일이 많고 정리가 안될 때 글로써나의 다짐과 계획을 써내려가다보면 뿌옇던 미래의 안개가 살짝 걷히는 느낌이 들곤 하기 때문이다.

모네풍 스카프 앞에서 인증샷

끝으로 오랑주리 상설전에는 특별한 소장작들이 소개되고 있었는데, 세잔의 목욕 시리즈였다. 물가에 있는 누드의 모티프는 세잔이 평생 200점 이상의 그림을 남길 정도로 여러 번 반복되었다고 한다. 화가에게 소중한 목욕하는 사람을 주제로 한 작품을 오랑주리의 상설전을 둘러보며 오늘의 방문을 마무리했다.