께 브랑리 - 자크 시라크 박물관: 좀비. 죽음은 끝이 아닌가?

본문

2024년 10월 8일부터 2025년 2월 16일까지

Musée du quai Branly - Jacques Chirac : Zombis. La mort n'est pas une fin ?

께 브랑리 - 자크 시라크 박물관은 아프리카, 아시아, 오세아니아, 아메리카 등 비서구권의 예술과 문화를 다루고 있다. 30만 점이 넘는 예술품, 의식 도구, 직물, 악기 등이 소장되어 있으며, 각 지역의 전통 문화에 중점을 둔다. 2006년 프랑스 전 대통령 자크 시라크의 주도 아래 개관하고 장 누벨(Jean Nouvel)이 설계한 이 곳은 세계의 다양한 문명과 민족적 전통을 탐구하고 보존한다.

ⓒ Musée du quai Branly, Photo: Han Jisoo

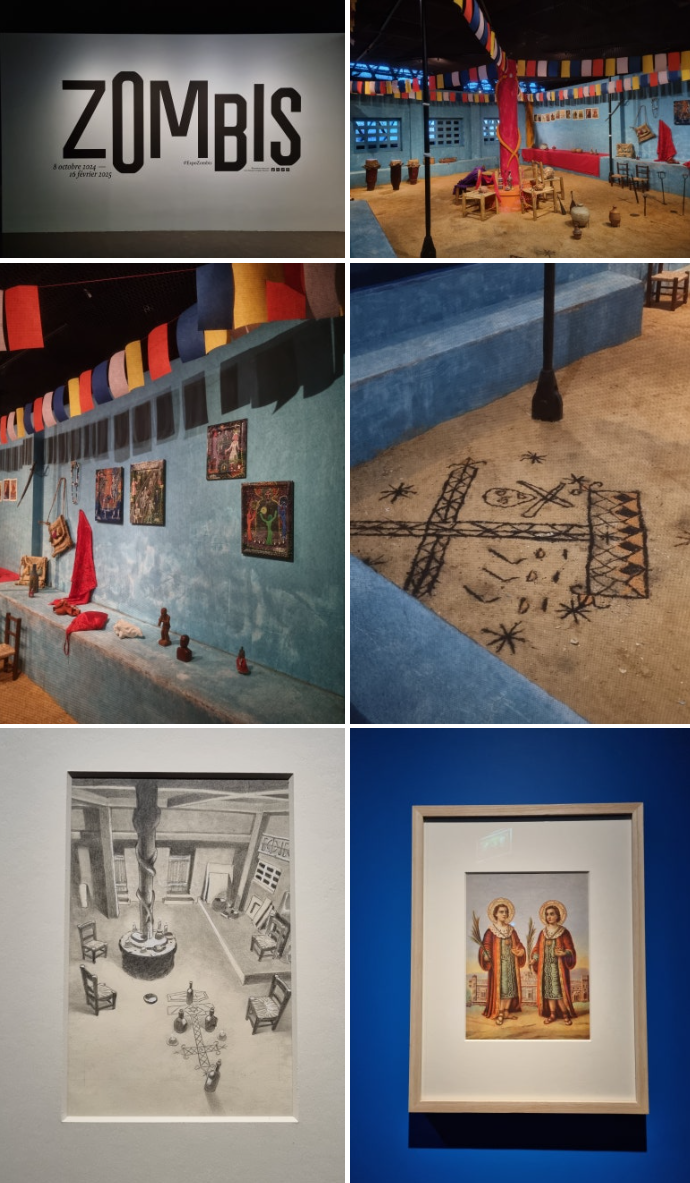

이번 특별 전시회 « 좀비. 죽음은 끝이 아닌가? »는 좀비 신화의 원천을 사회적 맥락을 통해 알아보며 아이티의 역사와 문화를 흥미롭게 접할 수 있다. 시체 같아 보이는 모습일 때 자주 사용해 온 '좀비' 가 아이티 부두교에 뿌리를 둔 문화였다는 점을 처음 알게 되었다. 좀비는 잘못을 저지른 개인이 재판을 받고 유죄 판결을 받은 후, 약물을 투여받고 산 채로 묻힌 뒤 다시 파내어 추방되고, 주인(bokor)의 통제 아래 죽음 이후에도 노예로 전락하게 되는 과정이라 한다. 전시에서는 좀비화 의식과 관련된 다양한 물품들, 재현된 부두교 사원과 묘지, 그리고 ‘비장고 (Bizango) 전사들의 군대’를 통해 지식과 허구 사이의 다면적인 인류학적 현실을 탐구하고 있다.

ⓒ Musée du quai Branly, Photo: Han Jisoo

사실 좀비는 영화, TV, 만화, 할로윈 축제 때 쉽게 접할 수 있는 소재이다. 미디어에서 좀비는 주로 전염병, 바이러스로 인해 생겨나 생존을 위한 투쟁, 집단적 공포와 위기 속에서 나타나는 인간 본성 같은 이야기에 자주 등장한다. 그래서 이번 전시회도 그런 의미에서 영화나 대중문화속 좀비 이야기인 줄 알고 가벼운 마음으로 관람을 시작했다. 그런데 예상과 달리, 죽은 자와 살아 있는 자의 경계에 선 좀비의 참 모습을 마주하다 보니 죽음 이후에도 자유를 잃고 억압된 채 존재할 수 밖에 없는 그들의 처지가 마음을 무겁게 했다.

ⓒ Musée du quai Branly, Photo: Han Jisoo

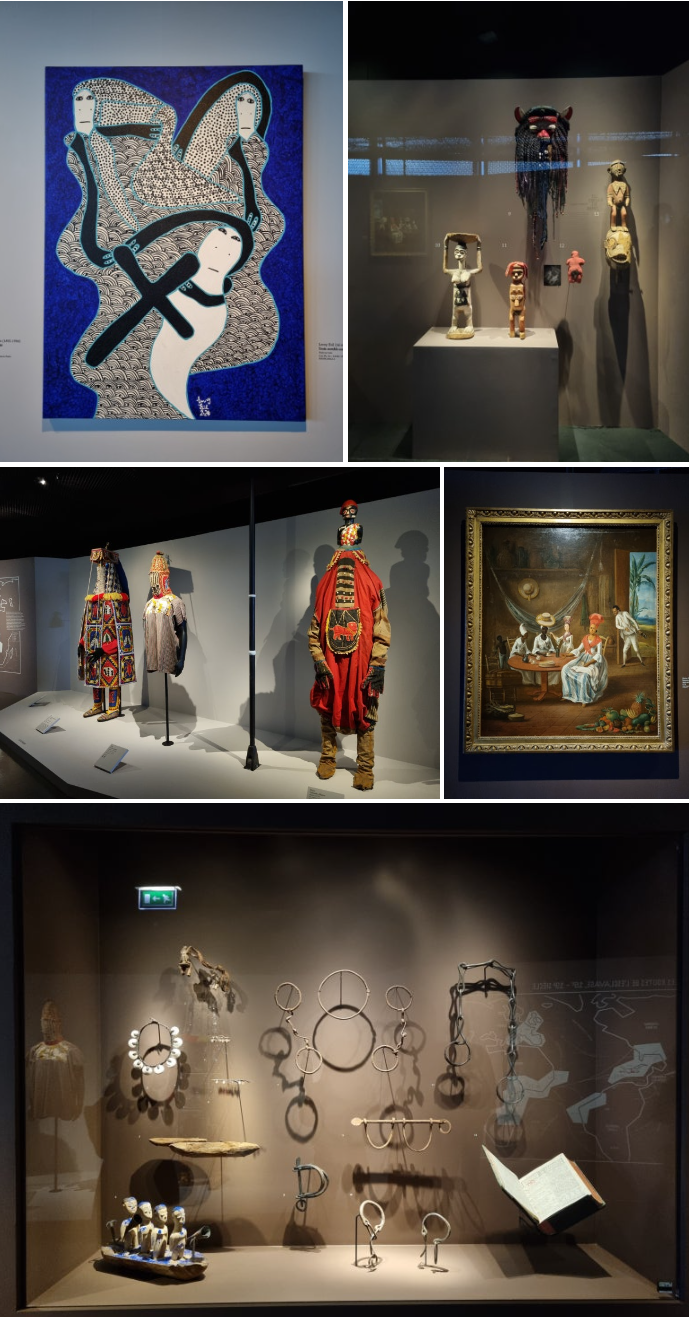

‘좀비’(nzambi)라는 단어는 아프리카에서 유래되었으며, 원래는 죽은 자의 혼령이나 유령을 의미했다. 그러나 노예 무역을 통해 대서양을 건너며, 아프리카 전통 신앙, 카리브 신앙, 그리고 가톨릭이 결합되면서 그 의미는 크게 변화하게 된다. 특히, 아이티 부두교 문화에서 좀비가 형성되었으며 주술사에 의해 부활한 존재로, 죽은 후에도 다시 깨어나 자신의 의지 없이 살아있는 자에게 통제당하는 상태이다. 살아있는 인간이 어떤 범죄나 잘못을 저지르고 나서 형벌로써 정신적·육체적 통제 속에서 살아가게 되는 것을 의미한다.

<워킹 데드>나 <월드 워 Z> 같은 영화속에서는 바이러스나 감염병으로 인해 부활한 시체들이 통제 불능의 괴물로 변하는 모습으로 그려지지만, 원래 좀비는 식민주의와 노예제의 비극적 역사와 연결되어 자신이 죽은 후에도 남의 지배하에 놓이는 사회적 통제와 억압의 상징적 존재였던 것이다.

ⓒ Musée du quai Branly, Photo: Han Jisoo

전시의 도입부에는 부두교의 사원을 재현하고 있는데, 치유와 보호의 초자연적인 능력을 가진 신적 존재들을 의미하는 원주민 유물들과 고고학적 물건들이 흩어져 있어 부두 의식에 사용되는 물건들을 찾아 볼 수 있다. 그곳에 놓인 제물과 의식의 흔적들은 단순히 흥미롭거나 신비한 것이 아니라 오히려 죽음의 경계에서 인간이 겪는 현실의 고통과 억압이 실제로 존재했다는 사실에 소름이 돋았다.

아이티의 부두교에는 약 열 개의 비밀 사회가 있으며, 이들은 서구의 주인에게서 도망친 도망 노예들의 후손이라고 주장한다(샹프웰, 코숑 그리, 코숑 마롱, 보조프, 비장고 등). 각 사회는 출신 지역, 수호신 등의 특성에 따라 시간이 지나면서 세분화되어 특정한 권한과 기능을 가지게 되었는데, 그 중 비장고 사회는 전통적으로 사법적인 역할을 수행하며 예방적이고 치료적인 기능을 가졌다. 바로 그들이 전통적으로 좀비를 만들어낸 것이다.

ⓒ Musée du quai Branly, Photo: Han Jisoo

아이티 부두교에서 노예제의 깊은 영향을 보여주는 증거로는, 1791년 8월 14일 도망 노예들이 생도맹그(Saint-Domingue)를 해방하기 위해 벌였던 부아카이만(Bois-Caïman) 의식이 있다. 이 의식은 섬의 독립을 탄생시킨 사건으로 간주될 뿐만 아니라, 기록된 최초의 집단적 부두교 의식 중 하나이다. 당시 사용되었던 노예들의 유물, 그들의 무덤, 심지어 그들의 해골이나 묘소의 일부는 자주 부두교 의식에 포함되어 그들의 영적 힘을 얻기 위한 목적으로 사용되었다.

또한 1697년 프랑스 작가 피에르 코르네유 블레스부아(Pierre-Corneille Blessebois)의 <그랑 페루의 좀비 (Le Zombi du Grand Pérou)> 소설에서 시작해 조지 A. 로메로(George A. Romero)의 전설적인 영화 <살아있는 시체들의 밤> 에 이르기까지 서구 집단 상상 속에서 신화가 어떻게 형성되었는지를 알 수 있다. 1950년대에 이르러 좀비는 아이티 부두교의 상징적·인류학적 코드에서 벗어나 전 세계적으로 확산되었다. 종교적·사법적 맥락에서 벗어나 좀비는 바이러스, 뱀파이어, 전염성 있는 죽음에 대한 공포를 상징하게 되었다. 그리고 이제는 전 세계 어느 대륙도 좀비 유행을 피해 갈 수 없게 됐고, 특히 우리나라에서도 좀비는 영화와 드라마를 통해 독창적으로 해석되어 많은 사랑을 받았다. 대표적인 작품으로는 좀비 장르를 대중화한 영화 <부산행>(2016)과 넷플릭스에서 방영된 드라마 <킹덤>(2019) 등이 있다.

께 브랑리 - 자크 시라크 박물관이 동양, 아프리카, 아메리카, 오세아니아 등 비서구권 문화를 전시하는 방식에서 서구 중심적인 시각이 느껴져 개인적으로 선호하지 않는다. 오리엔탈리즘이라는 거대 담론을 떠나서도, 박물관이 비서구권 문화를 지나치게 신비화하거나 고정된 이미지로 보여줌으로써 그 문화를 존중하고 이해하려는 것보다는 서구적 시각에서 소비하게 만드는 경향이 있다. 그로 인해 관람객들은 비서구권 문화를 더욱 낯설고 이해하기 어려운 문화라고 인식할 우려도 있다.

ⓒ Musée du quai Branly, Photo: Han Jisoo

좀비 전시를 관람하기 전에는 기대감으로 가득 찼다. 죽음과 영혼의 세계라는 주제는 내가 오래전부터 흥미를 가졌던 분야였기에, 그 문화적 의미를 박물관에서 알아 볼 기회라는 생각에 설렜기 때문이다. 하지만 전시장을 거닐다 보니 재현된 부두교의 사원과 묘지, 그리고 좀비화 의식과 관련된 다양한 물품들과 가깝게 접할수록 뭔지 모를 불편함이 나를 감쌌다. 무서운 감정이나 공포에서 비롯되어 살아 있는 듯 죽어 있는 자, 자유를 빼앗기고 통제당하는 자의 존재는 단순한 죽음을 넘어 삶의 억압적인 측면을 고스란히 보여주는 듯한 점이 부담스러웠다.

죽음은 언제나 적막하고 알 수 없는 신비로운 영역으로 묘사되곤 하지만 전시를 통해 본 좀비는 그보다 훨씬 더 비극적이고 현실적인 공포의 상징으로 다가왔다. 죽음을 다루는 우리의 문화적 태도와 그 너머의 진짜 의미에 대해 생각해 본 시간이었다.