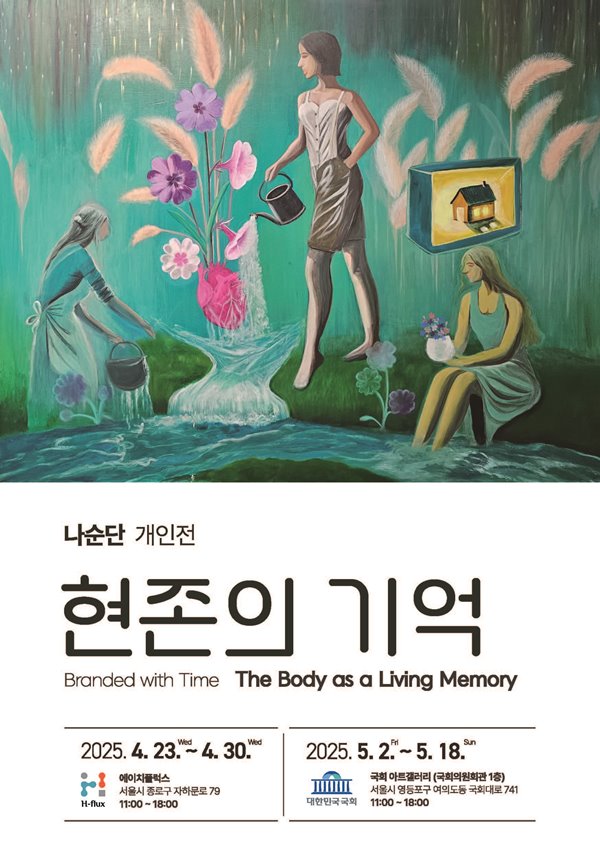

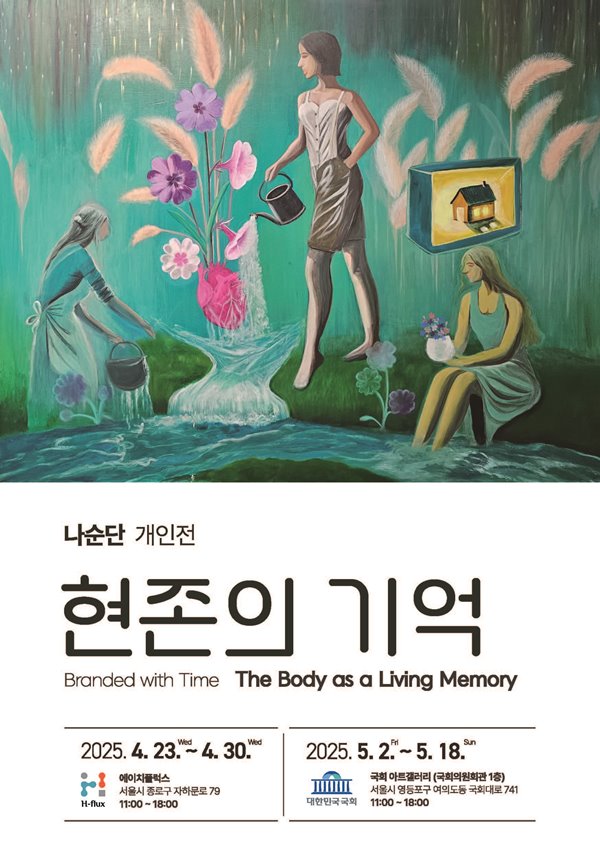

나순단 개인전 《현존의 기억》 개최

에이치플럭스, 4. 23. - 4.30. / 국회아트갤러리, 5.1. - 5.16.

본문

ⓒ 아트앤컬쳐 - 문화예술신문

청담 보자르갤러리에서 젊은 작가 이은황의 개인전 《With You: 너와 함께》가 오는 2025년 5월 31일(화)부터 6월 25일(수)까지 열린다. 이번 전시는 유년 시절의 기억…

초록으로 물든 마음의 풍경을 선사하는 이강유 작가의 개인전 'Home Green Home'이 오는 6월 1일부터 12일까지 서울 종로구 창성동 갤러리자인제노에서 열린다.…

씨엘아트 갤러리는 오는 5월 28일부터 6월 21일까지 김서울 작가의 개인전 《초록그림자》를 개최한다. 이번 전시는 김서울 작가의 <반려식물> 시리즈를 중심으로, 식물의…

하랑갤러리는 오는 6월 1일까지 유유리, 한나래 작가의 2인전을 선보인다. 이번 전시는 ‘흐름’에 대한 사유가 만나는 자리다. 유유리 작가는 손끝으로 반복해 쌓아 올린 시간의 밀도…

갤러리조은은 오는 5월 29일부터 6월 21일까지 채지민 작가의 개인전 『압도적인 벽 그리고 불타는 차 (Overwhelming Walls and a Burning Car)』를 개…

화이트스톤 갤러리 서울은 일본 만화 문화, 영국 특유의 블랙 유머 그리고 스트리트 컬처를 자유롭게 혼합하여 표현하는 아루타 수프 (Aruta Soup)의 첫 한국 개인전 《INSO…

(재)한원미술관은 2025년 첫 전시로 정유미 초대전 《블루스 Blues》를 5월 29일(목)부터 8월 1일(금)까지 개최한다. 본 전시는 작가의 뛰어난 기량과 열정이 깃…

아날로그 인화 방식인 시아노타입 기법을 통해 바다의 생명성과 끊임없는 변화를 기록한 이은주 작가의 개인전 '찰나의 푸른 기록'이 오는 5월 21일(수)부터 6월 2일(월)까지 인사…

성남아트센터 갤러리 808에서 5월 20일부터 29일까지 최금숙 작가의 개인전 ‘강박에서 치유로’가 열린다. 이번 전시는 단순히 따뜻하고 포근한 일상을 넘어, 현대인의 복잡한 정체…

태평염전이 주최하고 보글맨션이 주관하는 아트 프로젝트 “소금같은, 예술”은 오는 2025년 5월 14일부터 2025년 8월 13일까지 Julia Davis 줄리아 데이비스 개인전 …

스쳐 지나가는 순간의 감각들을 흑백의 선으로 섬세하게 담아낸 북아티스트 차미영의 개인전 <길 위의 풍경>이 오는 6월 20일까지 페이퍼갤러리 익스에서 개최된다.이번 전시…

한국도자재단이 오는 8월 31일까지 여주 경기생활도자미술관 2층 전관에서 2025 경기생활도자미술관 상반기 기획전 ‘변주; 한국 전통 도자의 재해석’을 개최한다. 2025…

히든엠갤러리는 2025년 5월 15일부터 6월 5일까지 이기라 개인전 <빛 | 찰나의 파편 >展을 개최한다.작가는 이번 개인전을 통해 자연에서 포착한 찰나의 순간들. 윤…

갤러리 지우헌에서 5 월 21 일부터 6 월 21 일까지 열리는 김중옥과 해요의 2 인전 《현대우화》는 평범한 일상을 우화로 바꾸는 현대미술의 신선한 시선을 선보인다. 일상의 소…

<미셸 들라크루아: 영원히, 화가>는 현존하는 최고의 파리지앵 화가, 미셸 들라크루아의 최신작 특별전으로, 전 세계 미공개 오리지널 회화 80여 점을 최초 공개한다. 전…

김영목, 최한규 전은 같은 생각, 다른 꿈을 담아낸 독특한 예술적 실험을 선보이는 두 작가의 특별한 만남인 <동상이몽전>이 2025년 5월 16일부터 5월 28일까지 광…

갤러리 플래닛은 오는 2025년 5월 28일(수)부터 6월 27일(금)까지 허보리 작가의 개인전 《몸꽃》을 개최한다. 이번 전시는 작가가 조형 언어를 통해 탐구해 온 일상의 단면들…

중국 전통 도자기법의 청화 안료를 사용하여 일상의 풍경을 현대적으로 재해석하는 후하이잉 작가의 개인전, 'Mental Landscape'展이 오는 5월 16일(금)부터 6월 21일…

사진 기반 현대미술 작가이자 MCM 아트 디렉터로 활동하는 김시종의 개인전 「Supernatural」이 5월 14일부터 6월 5일까지 신사동 갤러리LV…

하랑갤러리는 5월 13일부터 18일까지 권용자 작가의 작품들을 선보인다. 평범한 삶의 순간을 응시하고, 그 내면의 결을 섬세하게 담아내는 작품 세계는 오랜 시간에 걸친 탐구와 사유…

소슬금 갤러리에서 오는 2025년 5월 10일부터 6월 1일까지 회화 작가 리므이의 개인전 《고요의 찬란》을 개최한다.Always,45.5x37.9cm,Acrylic and oil…

국제 현대 미술전 'IDENTITY'가 오는 9월 3일 시작으로 8일까지 인사아트센터에서 개최된다. 본 전시는 유럽의 미술팀 MUSA International이 아시아에서 최초로 …

서울 서초동에 기반을 둔 갤러리 서울아트나우(Seoul Art Now)는 2025년 5월 10일부터 6월 4일까지, 런던의 현대미술 갤러리 The Alter Space에서 전시 《…

표갤러리는 5월 12일부터 6월 12일까지 곽덕준 컬렉션展을 개최한다. "나는 누구인가"라는 근원적인 질문으로 평생의 예술 여정을 관통한 작가 곽덕준의 작품 세계를 조망하는 자리다…

온라인 미술 플랫폼 서비스 디아트82가 오는 5월 22일(목)부터 23일(금)까지 서울숲역에 위치한 성수 언더스탠드에비뉴에서 ‘마인드풀 아트 페스티벌’을 개최한다. ‘마인…

갤러리위 청담은 오는 5월 9일부터 6월 7일까지 한자연(NATURE HAAN) 작가의 개인전 《당신은 여러분》을 개최한다. 이번 전시는 "당신은 어떤 사람입니까"라는 근…

갤러리 초이는 5월 7일부터 6월 3일까지 박성민 작가의 개인전 《감정의 진화》를 개최한다. 이번 전시는 극사실주의 화가로 대중의 사랑을 받아온 박성민 작가가 추상 미술이라는 새로…

서울 서촌의 독창적인 전시 공간 어피스어피스에서 류재혁 작가의 개인전 《Empreinte: 무목적한 흔적의 다층적 누적》이 2025년 5월 5일부터 31일까지 열린다. 프랑스어로 …

국제 미술계의 저명한 인물이자 일본 미디어아트의 선구자인 미야지마 타츠오의 개인전이 2025년 5월 22일부터 6월 28일까지 서울 한남동 갤러리바톤에서 개최한다. 미야지…

양평군립미술관(관장 하계훈)이 침체된 미술 시장에 활력을 불어넣고 예술과 지역 사회의 연결을 도모하는 대규모 축제, 『2025 양평아트페스티벌』을 오는 5월 15일(목)부터 6월 …

상히읗과 샤워는 오는 5월 17일부터 6월 14일까지 단체전 ⟪Heroes for Ghosts, A Heart is Made of Many Folds⟫을 공동 개최한다.&…

갤러리 그라프는 2025년 5월 14일부터 6월 28일까지 고은주와 이여운 두작가가 참여하는 2인전《아직 도착하지 않은 너를 위해》를 개최한다. 이번 전시는 언어로 표현되기 전의 …

아트센터 예술의 시간은 5월 11일 (토)부터 6월 14일 (토)까지 정우찬 개인전 《경비원, 나팔수, 도깨비》를 개최한다. 이번 전시는 아트센터 예술의 시간이 매년 신진작가 발굴…

중정갤러리는 오는 5월 17일(토)부터 6월 21일(토)까지 혁신적인 회화 작업을 선보이는 전진표 작가의 개인전 ⟪무수히 흩어지는 순간들 (Scattering Moments)⟫를 …

눈 컨템포러리는 5월 9일부터 6월 5일까지 박신영 작가의 개인전 《딛지 않은 땅 Untrodden Land》을 개최한다. 이번 전시는 기억과 감각, 시간의 흐름 속에서 형성된 풍…

조각가 김선영 개인전 ‘일상의 오브제, 예술이 되다’가 2025년 4월 25일부터 5월 18일까지 압구정동 갤러리아백화점 명품관에서 개최 중이다. 이번 전시는 예술과 럭셔리의 경계…

오늘날의 한국현대미술을 감상하고 미술시장에 작가와 갤러리 중심의 새로운 트렌드를 정착시키기 위한 ‘2025 제4회 서울아트페어’가 오는 5월 15일(목)~5월 18일(일)까지 서울…

대한민국 유일의 도자 전문 전시회인 ‘경기도자페어(G-Ceramic Fair)’의 특별한 사전 행사가 프리미엄 인테리어 전시회 ‘더 메종(THE MASION)’에서 펼쳐진다.한국도…

이유진갤러리는 오는 5월 14일부터 6월 14일까지 정수진 작가의 개인전 《괴물 – 다차원 생물》을 개최한다. 이번 전시는 작가가 수년간 사유해온 내면의 세계와 그로부터 도출된 독…

조현화랑_서울은 사진과 착각될 만큼의 섬세한 환영 너머로 유형과 무형의 경계를 탐구하는 작가 강강훈의 개인전을 2025년 5월 16일부터 7월 13일까지 개최한다. 2022년 조현…

국내 상반기 최대 규모의 아트페어 아트부산 2025가 오는 5월 8일(목) VIP 프리뷰를 시작으로, 5월 9일(금)부터 11일(일) 까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 개최된다.…

서울시 종로구에 위치한 청화랑에서 오는 2025년, 세 명의 작가가 참여하는 기획전 ‘저마다의 시선’이 개최된다. 이번 전시는 2023년부터 꾸준히 이어져온 3인전 형태의 연례전으…

PKM 갤러리는 아트부산 2025에서 다양한 매체를 통해 독자적인 조형 언어를 구축해온 11인의 작가 백현진, 샘바이펜, 유영국, 윤형근, 이원우, 정영도, 정창섭, 정현, 서승원…

아트파크(ARTPARK)는 신한철(Hanchul Shin, 1958-)의 개인전《MICRO-COSMOS》를 5월 15일부터 개최한다. 이번 전시는 2010년 아트파크가 기획한 세브…

파이프갤러리는 2025년 5월 7일부터 5월 31일까지 김민혜, 양문모의 2인전 《선으로 동작으로 허공으로》를 개최한다.김민혜, 양문모 2인전 《선으로 동작으로 허공으로》포스터김민…

하랑갤러리는 오는 5월 6일, 이주헌 작가의 유작전으로 '중첩과 투영'이라는 주제로 흐르는 빛에 투영된 자연을 표현한 작품들을 소개한다. 이주헌, 009 NT W…

순천에 위치한 하얀갤러리에서 4월 28일부터 5월 10일까지 손윤석 작가의 개인전을 개최한다. 이번 전시는 수채화의 섬세한 감성을 담은 유화 작품들과 한국적인 아름다움을 대표하는 …

무수한 붓질을 통해 형상이 생성되고 소멸하는 과정을 반복하면서, 물질 이전의 순수한 운동성과 생명의 진동을 포착하며 작업하는 이종규 작가의 개인전 ‘X.’이 오는 2025년 5월 …

투명 작가의 개인전 [Playtime’s not over!]이 2025년 5월 5일부터 25일까지 서울시 역삼동에 위치한 지든갤러리에서 열린다. 이번 전시는 시간과 기억 속에 새겨…

예화랑이 영국의 국제적인 예술 사진 페어인 포토 런던(PHOTO LONDON)에 참가한다. 전세계 117개의 갤러리에서 참가하는 페어에 유일한 한국 갤러리로서, 한국 사진계의 대부…

댓글목록0