국립현대미술관(MMCA, 관장 김성희)은 20세기 한국미술사에서 소홀히 다루어진 근대미술 작가를 발굴하고 재조명하기 위해 2019년 처음으로 개최한 《근대미술가의 재발견: 절필시대》 이후 두 번째 시리즈로 《초현실주의와 한국근대미술》을 4월 17일(목)부터 7월 6일(일)까지 국립현대미술관 덕수궁에서 개최한다.

국립현대미술관, 《초현실주의와 한국근대미술》포스터

국립현대미술관, 《초현실주의와 한국근대미술》포스터

"삶은 다른 곳에 있다." 20세기 초현실주의를 대표하는 시인이자 미술평론가 앙드레 브르통의 '초현실주의 선언' 마지막 문장에서 따온 전시 제목처럼, 한국 미술계에서 비주류로 머물렀던 초현실주의가 국립현대미술관의 조명 아래 새롭게 깨어났다. 프랑스에서 태동해 인간 정신을 억압하는 모든 것으로부터의 해방을 꿈꿨던 혁명적인 예술 사조, 초현실주의는 1920년대 말 전 세계로 확산했지만, 한국에서는 식민과 전쟁, 분단이라는 격랑의 시대를 거치며 제대로 꽃피우지 못했다.

하지만 세상의 무관심 속에서도 묵묵히 자신만의 초현실주의 세계를 탐구했던 여섯 명의 작가가 있었다. 김욱규(1911-1990), 김종남(1914-1986), 김종하(1918-2011), 신영헌(1923-1995), 김영환(1928-2011), 박광호(1932-2000). 이들은 당대의 주류였던 추상미술, 실험미술, 민중미술 대신 꿈과 무의식, 현실 너머의 세계에 천착하며 독자적인 예술 세계를 구축했다.

국립현대미술관은 이들의 예술혼을 기리는 대규모 전시 '삶은 다른 곳에 있다'를 개최하며 한국 근대미술사의 숨겨진 페이지를 펼쳐 보인다. 전시는 총 2부로 구성되어, 6인의 작가들을 소개하기에 앞서 1920년대 말부터 한국에서 초현실주의가 어떻게 수용되고 전개되었는지 문화 번역의 관점에서 흥미롭게 풀어낸다.

1전시실 '삶은 다른 곳에 있다'에서는 작가가 의식적으로 초현실주의를 실천하지 않았더라도 작품 속에서 그 유산을 발견할 수 있는 작품들을 선보인다. 눈에 보이지 않는 꿈과 무의식의 세계, 현실의 다층적인 면모를 경험하게 하는 작품들과 함께 자동기술, 전치, 콜라주, 이중영상, 왜곡 등 초현실주의의 주요 기법을 통해 우연과 경이, 혁명의 가능성을 탐색한 작품들이 관람객의 상상력을 자극한다.

김종남(마나베 히데오), 〈나의 풍경(ぼくの風景)〉, 1980, 캔버스에 유화 물감, 73x91.5cm, © 유족 소장

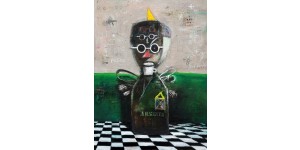

박광호, 〈반도(半島) 환상〉 1970년대, 캔버스에 유화 물감, 90.9×72.5cm, © MMCA 소장

박광호, 〈반도(半島) 환상〉 1970년대, 캔버스에 유화 물감, 90.9×72.5cm, © MMCA 소장

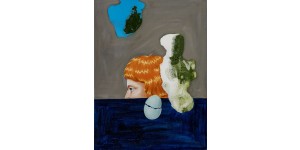

김영환, 〈자화상 풍경〉, 1962, 캔버스에 유화 물감, 66×100cm, © 유족 소장

김영환, 〈자화상 풍경〉, 1962, 캔버스에 유화 물감, 66×100cm, © 유족 소장

김욱규, 제목 없음, 1970년대, 캔버스에 유화 물감, 45×53cm, © 유족 소장

김욱규, 제목 없음, 1970년대, 캔버스에 유화 물감, 45×53cm, © 유족 소장

신영헌, 〈신라송〉, 1968, 캔버스에 유화 물감, 161.7×129.5cm, © MMCA 소장

신영헌, 〈신라송〉, 1968, 캔버스에 유화 물감, 161.7×129.5cm, © MMCA 소장

2전시실에서는 1930년대 일본에서 미술공부를 하며 당시 추상과 함께 최고의 첨단미술로 간주되었던 초현실주의를 직접 체험했던 김종남과 김욱규를 소개한다. 마나베 히데오(眞鍋英雄)라는 이름으로 더욱 잘 알려진 경남 산청 출신의 김종남(金鐘湳, 1914-1986)은 일본미술학교 졸업 이후 줄곧 일본에서 작업하며 재일조선인이라는 정체성으로 인해 겪은 내적 갈등을 작품 속 ‘숨은그림 찾기’ 같은 기묘한 표현법으로 그려냈다. 함경남도 함흥 출신인 김욱규(金旭奎, 1911-1990)는 가와바타화학교(川端畫學校)에서 공부했다. 1.4후퇴 때 아내와 아이들을 두고 월남한 그의 작업에는 이산(離散)의 트라우마가 짙게 배어있다. 미군부대에서 초상화를 그리던 일로 어렵게 생계를 유지하던 그는 1970년대부터 세상으로부터 단절된 채 작업에만 전념하여 절대고독 속에서 꿈과 현실, 삶과 죽음, 절망과 희망을 오가는 자신만의 초현실주의적 세계를 완성했다.

3전시실에서는 한국근현대미술에서 중시했던 전통의 현대화, 민족 정체성 탐구에 구속되지 않고 개인의 내밀한 욕망이나 에로틱한 환상을 그려낸 김종하와 박광호를 소개한다. 이들은 대한민국미술전람회 심사위원으로 활동하거나 대학에서 후학을 양성하는 등 다른 네 명의 작가에 비해 상대적으로 미술계와 교류를 가졌다. 일본 제국미술학교에서 서양화를 공부한 김종하(金鍾夏, 1918-2011)는 1956년 도불(渡佛) 이후 본격적으로 초현실주의를 탐구했다. 그는 사실주의 기법으로 관능적, 신화적 세계를 구축했다. 박광호(朴光浩, 1932-2000)는 〈결(結)〉, 〈향(響)〉, 〈음양(陰陽)〉, 〈요철〉, <군집(群集)〉등 연작을 통해 억압된 정념과 물신숭배적 욕망을 드러낸다. 그는 초현실주의 오브제에 대한 이론적 연구를 자신의 작업에 적용했다.

4전시실에서는 김영환과 신영헌을 소개한다. 이들의 작품은 도상이나 공간구성, 기법 등에 있어 조르조 데 키리코나 살바도르 달리의 작품과 같은 유럽 초현실주의의 특징과 함께 해방 후 세워진 국내 미술대학 1세대로서 한국 근대사 및 미술사의 토대 위에 형성된 독특한 초현실주의적 세계를 보여준다. 김영환(金永煥, 1928-2011)은 함경남도 안변 출신으로 홍익대를 졸업하고 반(反)국전을 내세운 현대미술운동으로 작가 활동을 시작했지만 곧 미술계와 거리를 두고 문학성, 환상성 강한 구상과 기하학적 추상, 애니 미즘적 세계를 그렸다. 평안남도 평원 출신인 신영헌(申榮憲, 1923-1995)은 서울대에서 서양화를 수학했다. 주로 실향민화가, 종교화가로 알려진 그는 전쟁과 분단으로 고통 받는 조국 산천과 자본주의로 비인간화된 도시의 모습을 인간의 형상과 결합한 기이한 이미지로 표현했다.

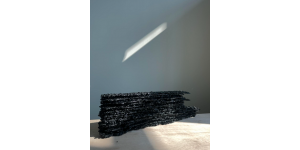

우창훈, 휘어진 공간의 사건 © 대구미술관 소장

전시 기간 중인 5월 17일(토)에는 현대미술사학회와 공동으로 초현실주의를 주제로 한 학술 심포지엄이 개최될 예정이다. 이 심포지엄에서는 한국 근대미술에서 초현실주의의 태동과 의미를 심층적으로 논의하는 자리가 마련될 것으로 기대된다. 자세한 내용과 참가 신청 방법은 국립현대미술관 누리집(mmca.go.kr)을 통해 추후 공개될 예정이다.

김성희 국립현대미술관장은 "이번 전시는 한국 근대미술사에서 제대로 조명받지 못했던 작가들을 발굴하고 소개함으로써 한국 미술사를 더욱 풍부하게 이해하는 데 기여하고자 기획되었다"라며, "초현실주의라는 매개를 통해 한국 근대미술사를 새로운 관점에서 바라보고, 관람객들이 새로운 미적 경험과 풍성한 영감을 얻어가기를 바란다"고 밝혔다.

이번 전시는 20세기 한국 미술사에서 소외되었던 근대 미술가들을 재조명하는 '근대미술가의 재발견' 시리즈의 두 번째 기획이라는 점에서 의미가 깊다.

한국 미술사의 숨겨진 거장들의 독창적인 예술 세계를 경험하고, 초현실주의라는 낯설지만 매혹적인 예술 사조에 대한 새로운 시각을 갖게 될 좋은 기회가 될 것이다.

댓글목록0