지역언론, ‘정신’ 있기나 한 것인지?

본문

지역언론, ‘정신’ 있기나 한 것인지?

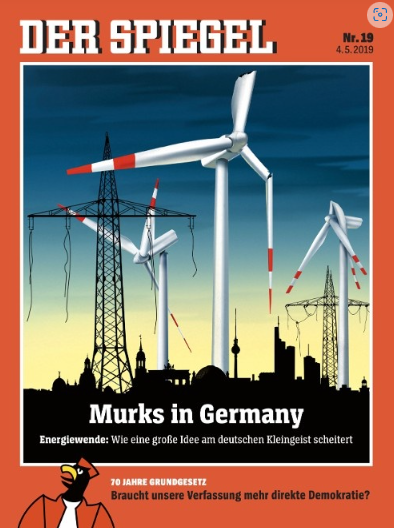

독일 시사주간지 슈피겔이 주는 영감

나는 독일의 시사주간지 「슈피겔(거울)」에서 많은 영감을 얻곤 한다. 올봄 이 매체가 발행부수 4백만의 독일 최대 일간지 「빌트」를 고발하는 기획기사를 연재했을 때 ‘역시 슈피겔!’ 하면서 크게 환호했다.

슈피겔은 전문 수사관들의 수사를 방불케하는 취재로 유명하다. 기획기사 한 꼭지를 쓰기 위해 몇 달이 걸리는 건 다반사다. 심지어는 1~2년이라는 긴 시간에 걸쳐 완성되는 기획기사도 등장하는 걸 보면 한국의 언론풍토에서는 낯선 풍경임에 틀림없다.

슈피겔이 발간될 때마다 사옥 앞은 일대 장사진을 이룬다고 한다. 유명 정치인 보좌진, 기업 관계자, 관 관계자, 언론사 관계자 등이 앞 다투어 기사내용을 파악하려 하기 때문이다. 물론 방송에서 미리 ‘이주의 슈피겔’난을 통해 주요 기사 색인을 내보내기도 하지만 자신들에 관한 기사가 혹시 보도되지는 않았는지, 사회의 핵심이슈는 무엇인지 먼저 알아보기 위해 몰려든다는 것이다.

한국의 언론 종사자들 입장에서는 부럽기만 한, 꿈같은 광경일 것이다. 그러나 이는 슈피겔의 지극히도 피상적인 모습이다. 슈피겔적 현상을 빚어내는 본질적인 이유가 다른 데 있기 때문이다.

아마 함축적인 표현은 사시에 들어있을 것이다. ‘좋은 소식은 뉴스가 아니다’. 슈피겔은 이를 지키기 위해 반세기 이상 인고의 세월을 견뎌왔다. 어떤 압력에도 굴하지 않고 반세기 이상 견뎌왔다는 건 아무리 합리주의적 철학전통이 살아있는 독일이라 하더라도 쉽게 상상할 수 없는 일이다.

내가 슈피겔에 대해 찬사를 보내는 것은 바로 이 대목이다. 몇 년 전 독일에 갔을 때 슈피겔을 구하려고 애써 프랑크푸르트 공항 일대를 뒤졌던 것도 찬사의 한 표현이었을 것이다.

나는 중앙언론이나 지역언론이나 슈피겔을 거울로 삼아야한다고 생각한다. 중앙에는 한겨레와 경향이 있어서 그나마 숨통이 트이는 건 사실이지만 지역언론을 떠올리면 언제나 우울해진다.

지역언론의 기사가 부실한 건 얼마든지 애교로 넘어 갈 수 있다. 기사 요건이 들어가 있지 않거나, 기본적인 문법이 틀리거나, 관 중심 기사로 일관하거나 다 이해할 수 있다. 그런 건 약간의 의지만 있다면 기자학교 등을 통해 얼마든지 고칠 수 있기 때문이다.

그러나 ‘팩트’를 비틀어 버리는 경우가 자주 목격돼 우려를 금할 수 없다. 팩트는 A인데 이를 B로 보도하는 것이다. 시민들의 알권리를 위해 꼭 보도해야할 팩트마저 단물 빠진 껌 버리듯이 훅 하고 버리기 일쑤다.

이같은 앵글 장난 짓을 볼 때마다 울컥해진다. 이른바 보수언론들의 팩트 비틀기, 입맛에 맞는 팩트 취사선택 등이 그대로 재현되고 있는 까닭이다. 이런 지역 언론을 곱게 봐줄 시민들이 몇이나 될까? 그 같은 왜곡으로 정치적 이익을 보는 사람들마저 뒤 돌아서서는 ‘저 싸구려들!’ 하고 침 뱉지 않을 것이라고 누가 장담할 수 있겠는가?

몸집 작다고 비관하는 것은 시대에 뒤떨어져도 한참 뒤떨어진 발상이다. 손톱만한 존재로 케이티에 곁방살이를 시작한 판교 밸리의 카카오톡처럼 본가를 위협하고 있는 사례는 오히려 현대사회의 일상이다. 슈피겔도 초창기에는 친구 두 세 명이 모여서 시작했다.

그러나 슈피겔은 그때나 구성원이 엄청 불어난 지금이나 한결같은 동질성을 유지하고 있다. 그것은 다름아닌 정신이다. 정신, 지역 언론에 있기나 한 것인지….