눈에 레몬을 짜 넣는 희극, 히와 K (Hiwa K)

-

148회 연결

-

- 관련링크 : https://prismaticreader.com/122회 연결

본문

입과 눈에 레몬즙을 짜 넣어야 하는 상황을 상상할 수 있나요?

그 시고, 쓰고, 따가운 액체가 유일한 응급수인 상황을요.

‘조국’이 없는 쿠르드 아티스트 히와 K(Hiwa K)가 영상 『사과의 이 레몬 맛』 (This Lemon Tastes of Apple, 2011)에 담은 장면입니다.

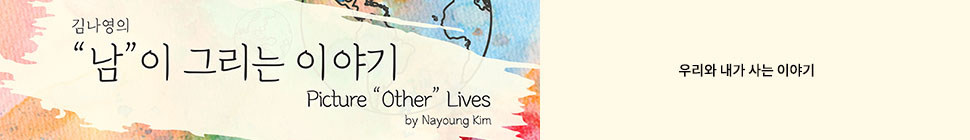

회기가 도는 길거리가 보이고, 시위 행진 중인 사람들의 고함이 들려요. 저에겐 소리일 뿐인 언어로요. 당장 피가 보일 것 같은 상황에서 난데없이 하모니카를 불고 기타를 연주하는 두 사람이 등장합니다. 하모니카를 든 사람은 히와 K예요. 시위대를 향해 날아온 총알을 손에 든 사람들과 함께 걸으며 영화 음악의 대부가 된 이탈리아 작곡가 엔니오 모리꼬네(Ennio Morricone)의 곡을 연주합니다. 하필 『옛날 옛적 서부에서』 (Once a Upon a Time in the West, 1968) 수록곡을요.

『사과의 이 레몬 맛』, 히와K, 2011 (출처: 히와K 웹사이트)

쿠르드 사람들에게는 고유의 종교, 언어, 문화를 묶는 쿠르디스탄(Kurdistan)이란 이름이 있습니다. 나라는 없어요. 쿠르드 사람들은 지금의 터키, 이라크, 이란에 흩어져 있습니다. 서남아시아에 정치적, 경제적 영향력을 행사했던 프랑스와 미국이 쿠르디스탄을 이 아랍 국가들에게 조각 내어 나눠 주기로 했거든요. 이 국가들 모두에서 종교적, 언어적, 문화적 소수 집단인 쿠르드 사람들은 이라크 북부에서 2011년 2월부터 두 달간 사회적 차별과 정치적 참여 제한에 항의하는 시위를 전개했습니다. 그 대가는 총과 최루탄이었고요. 두 폭력의 도구 모두 쿠르드 사람들에게 새롭지 않아요. 1988년, 사담 후세인 대통령은 이슬람 문화로 통일된 이라크를 만들겠다는 기치 아래 쿠르드 사람들을 말살하려 할랍자(Halabja) 지역에 치명적인 가스를 살포합니다. 가스 공격에서 살아남은 사람들은 기억해요.

그 가스에서 사과 맛이 났다고.

숨통을 막으려는 폭력에서 황당하게도 생기 넘치는 과일 맛이 났다고요. 눈을 후벼 파는 최루탄을 씻어내는 레몬도 그렇게 부조리한 맛일테죠. 너무 황당해서 웃음이 나는, 그런 맛. ‘농담’은 쿠르드 사람들의 일부라고 히와K는 여러 번 말했습니다. 집단 학살, 증오, 독가스에 사과와 레몬 맛이라니, 웃음이 나지 않을 수가 없다는 뜻이겠죠.

쿠르드 집단 학살 피해자 시신 앞에 선 생존자, 사과와 레몬 (출처: RÛdaw, Photo by Darina Belonogova on Pexel)

하지만 그 기가 찬 맛을 눈으로, 혀로, 기억으로 느껴 보지 않은 사람으로서, 그저 웃을 수가 없었어요. 웃음이 나지도 않았고요. “사람들이 당신의 예술을 너무 진지하게 받아들이는 것 같느냐”는 질문에 히와K는 단박에 그렇다고 대답합니다. 상식적 도덕성과 윤리 의식을 지닌 사람이라면 나와 다른 사람들에 대한 무조건적인 증오와 학살의 증거에 어떻게 반응해야 할지 당혹스러울 거예요. 히와K의 말대로 “뭐냐 이 상황”하고 웃어버리진 못하겠고, 그렇다고 “어떡해”하고 안타까워하는 건 싸구려 동정 같으니까요. 『사과의 이 레몬 맛』에는 아랍어나 영어 자막이 달려있지 않습니다. 가슴이 터질 듯 소리치는 한 시위자가 무슨 이야기를 하고 있는지, 쿠르드 어를 알지 못한다면 알 길이 없어요. 그럼 상대에게 무슨 일이 있었고, 어떤 상황에 처해 있는지 깊게 ‘아는’ 공감도 어렵겠죠. 이 뿌옇고 불편한 공간을 어떻게 해야 할까요.

모든 작품에서 히와K는 전달해요. 그 흐릿함을 끌어안고 만질 수 있는 의미로 번역하는 건 당신의 몫이라고. 나와 내 사람들의 몸에 새겨진 깜깜한 기억은 형광등 빛을 쏘는 당신의 언어로 밝혀낼 수 없다고. 그 기억은 ‘눈 먼(blind)’ 상태에서 비로소 더듬을 수 있을 뿐이라고.

『이미지 이전 (모국어처럼 눈 먼)』 (Pre-Image (Blind as the Mother Tongue), 2017)에서 히와K는 지리적으로 널리 쓰이는 언어와 과거에서 미래로 흐르는 시간에 기반한 소통이 밝고 선명하다는 환상이 얼마나 깨지기 쉬운 것인지 자신의 몸과 여러 개의 조악한 거울을 통해 보여줍니다.

영상 속에서 히와K는 주워 온 막대기에 오토바이에서 떼어 온 사이드 미러 여러 개를 매달고, 그 막대기를 코 위에 위태롭게 얹은 채 걸어갑니다. 균형을 잡아야 하니까 목을 돌릴 수도, 눈을 자주 깜박일 수도, 앞을 볼 수도 없어요. 길을 찾기 위해 의존할 수 있는 건 오직 사이드 미러들에 비친 조각 난 이미지뿐이예요. 어딘가를 향해 걸어가는 사람에게는 보통 ‘목적지’라는 분명한 도착점이 있잖아요. 그 도착점은 머릿속에 하나의 온전한 이미지로 담겨 있고, 목적지가 물리적으로 가까워지면 그 이미지가 ‘보이는’것일테고요. 그럼 도착점이 없다면요?

히와K는 이십 대 중반에 전쟁으로 엉망이 된 이라크 쿠르디스탄을 떠나 터키, 그리스, 이탈리아를 거쳐 독일까지 걸어 갑니다. 공권력의 눈을 피해 숨 죽여 갔던 몇 달 동안의 여정에 가지고 갔던 건 배낭 하나와 몸을 얹은 두 발이예요. 『모국어처럼 눈 먼』은 몸에 새겨진 그 여정을 되밟는 작업입니다. 출발점만 있었을 뿐 도착점은 없었기 때문에 도달해야 할 이미지는 없어요. 그래서 가장 효율적으로 갈 수 있는 길도, 예상 소요 시간도 없죠. 아니, 시계조차 없었으니 분초 단위로 선명하게 흘러가는 시간 자체가 사라지는 것에 더 가깝겠네요. 밥을 먹고, 버스를 기다리고, 이불을 젖히는 일을 과거에서 미래로만 흐르는 직선 위의 뚜렷한 점으로 바꿔 주는 시간. ‘하루’와 ‘일주일’이 삶을 쌓는 당연한 단위라고 믿게 하는 시간. 끊임없이 움직여야 하는 두 발은 그 당연한 단위의 경계를 밟아 지웁니다. 경계의 흐릿한 흔적마저 사라지고, 살아 있어야 하는 몸의 생리 작용과, 흐르는 시간과, 경찰의 눈에 띄지 않기 위해 숨은 트럭의 한 구석이 모두 엉긴 깜깜한 덩어리만 남을 때까지요.

직선으로 흐르는 시간, 걸어왔던 공간, 살기 위해 구사했던 다른 사람들의 언어는 이 깜깜한 덩어리 속에서 사라집니다. 남는 건 너무 오래 비어 있었다고 말하는 위장과 모국어인 쿠르드 어예요. 제게 한국어란 모국어는 당연해서 의식의 범위로 들어오지도 않는 삶의 조건과 묶여 있어요. 핸드폰 화면에 뜨는 시계와 침대가 놓인 방처럼요. 히와K의 모국어는 가장 당연하지 않은 조건 속에서 비로소 드러나요. 그는 이 아이러니에 어떻게 웃음이 안 나겠냐고 하겠죠.

『우리가 이미지를 내쉬었을 때 (When We Were Exhaling Images)』, 히와K, 카셀, 독일, 2017 (출처: photo by Heinz Bunse on Flickr)

목적지란 이미지가 없었던 사람들이 공기처럼 “내쉬는” 이미지는 무엇일까요? 몸을 데우고 발을 쉬게 할 수 있지만 어느 한 곳에 발붙인 집은 아닌 공간. 몸 밖으로 내쉼과 동시에 흔적 없이 사라질 수도 있는 공간. 『우리가 이미지를 내쉬었을 때』 (When We Were Exhaling Images, 2017)는 히와K 자신을 포함해 그리스 해안가에서 머물던 난민들이 쉼터로 썼던 공업용 파이프의 기억을 더듬는 작품입니다. 독일의 도시 카셀(Kassel)의 광장 한복판에 설치된 이 파이프들에는 한데 모으면 번듯한 집이 될 기능들이 흩어져 있어요. 이불, 매트리스, 간이 책상, 스탠드, 작은 화분, 변기까지. 신기해 하는 눈으로 파이프 안을 들여다보는 독일 시민에게 히와K가 말합니다. “저 변기 작동해요. 제가 써 봤어요.”

히와K는 권력을 지닌 언어와 의미가 투명한 이미지를 매개한 ‘소통’을 고집스럽게 거부해요. 물론 농담을 섞어서요. 자신의 작품을 소개하는 자신의 웹사이트에서 그는 짐짓 묵직하게 말합니다:

“이 웹사이트에 게재된 정보는 히와K가 제공했으며 본사는 해당 정보를 업데이트하고 정확하게 유지하기 위해 노력할 것입니다. 그러나 본 웹사이트나 본 웹사이트에 게재된 정보, 상품, 서비스, 혹은 관련 그래픽을 사용할 때 그 목적을 불문하고 본사는 그 내용의 완전성, 정확성, 신뢰성, 적합성, 사용 가능성에 대해 그 어떤 직간접적 언표나 보증도 하지 않습니다.”